Aus vergilbten Blättern

Aus vergilbten Blättern - Archiv

Wir wollen Ihnen die Geschichte Pankows näher bringen. Dazu veröffentlichen wir die Ortschronik Aus vergilbten Blättern von Ferdinand Beier aus dem Jahr 1922. Was Sie bisher lesen konnten, finden Sie hier:

Folge 1

Vorbemerkung: Der Bezirk Pankow ist heute nicht nur fester Bestandteil der Metropole Berlin, er ist auch liebenswerter Ort für die in ihm lebenden Menschen. Dabei kann Pankow schon auf eine lange spannende Geschichte zurückblicken. Einer der sie vor rund 100 Jahren zu erzählen begonnen hat, war der Pankower Pastor, Superintendent und Amateur-Historiker Ferdinand Beier (1890 Pfarrer, 1911 Superintendent). Seine Ortschronik „Aus vergilbten Blättern“ wollen wir unseren Lesern künftig an dieser Stelle nahebringe. Beiers Bericht beginnt im frühen Mittelalter:

Die Zeit vor 1200.

Die Erforschung der Geschichte unseres Ortes führt uns in weit vergangene Jahrhunderte zurück. Pankow verdankt seinen Ursprung nicht den Hohenzollern oder den Markgrafen aus dem Luxemburgischen oder Wittelsbacher oder Anhaltinischen Hause. Es ist ein altes wendisches Dorf, wenn auch die charakteristische Bauart dieser Dörfer, die Hufeisenform, der runde Kreis mit nur einer Einfahrt und dem freien Platz in der Mitte, sich nicht mehr erkennen läßt. Die stürme der Kriege und Verheerungen, welche über unseren Ort dahingegangen sind, haben die alte Form des Dorfes zerbrochen. Neue Bewohner aus einem anderen Volk bauten nach anderer Art und nach ihrem Willen sich die Wohnstätten.

Folge 2

Deutschen Klang haben die Namen der Dörfer rings um Pankow, aber unser Ort und noch etwa 30 Dörfer im Kreise Niederbarnim tragen wendische Namen und erinnern uns daran, daß wir im alten Wendenlande wohnen, welches erst nach schweren Kämpfen dem Christentum erlag. Bis auf wenige Wörter im Sprachschatz unseres Volkes ist das Wendische in unserer Gegend ausgewischt, aber der alte wendische Name Pankow ist unserem Orte geblieben; er ist ein sicheres Zeugnis, daß hier einst ein Wendendorf „Pankow“ war.

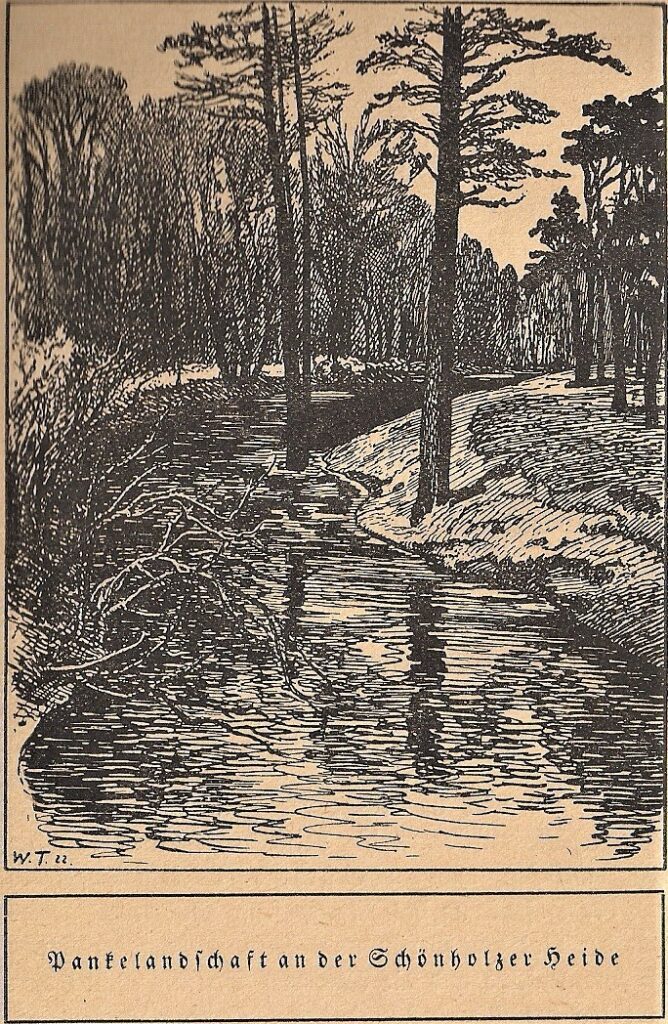

Was bedeutet der Ortsname. Die einen leiten ihn von kow oder kowo „Wald“ her und und sehen in der Silbe Pan die wendische Bezeichnung für „Gottheit“, also „heiliger Wald“. Andere meinen, „kow“ oder „kowo“ heiße Sitz und „Pan“ bedeute „Herr“, also „Herrensitz“, was darauf schließen ließe, daß hier einst ein wendischer Herr seinen Sitz hatte. Nicolai übersetzt in seiner Beschreibung „Berlin und Potsdam“ Pankow sogar mit „Haselnußschale“. So schön auch die Deutungen des Namens klingen, sie sind doch unrichtig. Der Name „Pankow“ ist offenbar abgeleitet vom Flußnamen Panke oder Pankowe, an welcher unser Ort liegt. Der Name Panke hat wiederum auf Gottheit oder Herr keine Beziehung. Man nannte diejenigen Flüsse Panke, welche nicht im gleichmäßigen Bett dahinfließen, sondern bald in Seen und Sümpfen verschwinden, bald klar und schnell dahinfließen. Auch im Slavischen heißt ponikwa (panke) „Fluß mit Strudeln“.

Daß gerade hier schon früh eine Niederlassung sich befand, ist kaum zu verwundern. Da die Wenden nicht wie die alten Germanen auf getrennten Höfen, von ihren Aeckern umgeben, vereinzelt lebten, sondern zu Gemeinschaften vereint Dörfer bildeten, so war es natürlich, daß sie in ihrer Liebe zum Ackerbau und zur Fischerei auch an dem damals breiten, durch Waldsümpfe seinen Weg sich bahnenden Pankefluß mit seinem in jenen Jahren klaren, schnellfließenden Wasser und seinem Reichtum an Fischen sich niederließen. Meilenweit erstreckten sich um Pankow die Wälder, in denen sie sich kundig zurechtfanden. In diesen Wäldern konnten sie sich vor Feinden verbergen; eine Stunde abwärts der Panke im schnellen Lauf und sie waren im Spreetal; weiter die Spree entlang ging es zum Haveltal.

Folge 3

So konnten sie, kundig aller Wege, stets gedeckt vor Verfolgern, ihre mächtigen Hauptstadte Brennaborg und Havelberg, ihre Opferstätten und Sammelorte in Kriegszeiten, erreichen. Den aufsteigenden Rauch ihrer Feuerstätten verdeckte nordwärts der hohe Wald mit seinen rauschenden Eichenkronen und den dunklen Kiefernwipfeln, und südwärts lehnten sich ihre Aecker an den breiten Höhenrücken, welcher das Panketal vom Spreetal trennte, auf dessen lehmigen, fruchtbaren Boden sie ihre Halmfrüchte bauten. Von diesem Höhenzug – heute etwa die Gegend der Kaiser-Friedrich-Straße bis hin zum alten Berliner Windmühlenberg – konnte das Auge das Spreetal überschauen, welches etwa 100 Meter tiefer lag. Die alten Eichen unseres Schloßparks, deren einige ein Alter bis tausend Jahre haben, und die wenigen alten Kiefern sind wohl noch ein Rest des wunderbaren einstigen Waldes und erzählen in ihrem Rauschen vom alten Wendenleben, das sie einst geschaut und geschützt haben. Bis in die Neuzeit hinein hat sich in den Grundbüchern der Name „das große Eichholz“ erhalten. Hier lebten die ersten Bewohner unseres Ortes günstig und sicher und dienten dem Belbog (weiß = Licht, Sonne), dem Gott des Lichtes und des Guten, und dem Zernebog (schwarz), dem Gott des Dunklen und des Bösen.

Wann hier der erste Ansiedler seine Heimstatt erbaute, meldet uns kein Geschichtsblatt. Man hat Reste einer heidnischen Opferstätte hier nicht gefunden, worin freilich kein Beweis liegt, daß eine Opferstätte überhaupt nicht im Orte war. Die christliche Mission hat die Opferstätten fast immer zertrümmert und an derselben Stelle die Kirche erbaut, an deren Eingang die Opfersteine, soweit sie nicht zum Bau verwandt waren, vergraben wurden.

Wie kam es, daß das alte Wendendorf ausstarb und unterging?

Die Wenden waren kriegerisch und liebten es, in das Sachsenland räuberische Einfälle zu machen.

Heinrich I. schlug sie 927, ging über die Elbe und nahm 928 mit Hunger und Schwert die feste Wendenstadt Brennaborg (Brandenburg) ein.

Folge 4

Durch den Fall dieser Stadt wurde das Wendenland zwischen Elbe, Havel und Spree wehrlos und fiel in die deutsche Hand. Heinrich schuf hier die Nordmark, welche der Anfang des preußischen Staates geworden ist. Nachdem die Wenden 983 noch einmal den Teil der Nordmark östlich der Elbe vorübergehend wiedererobert hatten, unterlagen sie zuletzt den Anhaltinern, welche vom Kaiser Lothar mit der Nordmark belehnt, mit dauerndem Erfolg den Kampf gegen die Wenden aufnahmen. Bei Salzwedel steht noch heute ein alter runder Turm, der Rest einer festen Burg; hier hatte Albrecht der Bär, seine Residenz, und von hier aus unterwarf er noch einmal 1134 die alte Nordmark. 1136 erkämpfte er die Priegnitz, das Land nördlich der Havel. Das südliche Havelland ererbte Albrecht vom Wendenfürsten Pribislaw. Welcher Christ geworden war, mußte sich das ererbte Land jedoch erst mit dem Schwert erobern. Albrecht nahm 1156 Brennaborg, verjagte den Wendenfürsten Jazzo, verlegte seine Residenz nach Brennaborg, nahm den Titel „Markgraf von Brandenburg“ an und nannte das Land zwischen Elbe, Havel und Spree nun „Neumark“.

In diesen Kriegen und besonders in dem umfassenden letzten Aufstand unter Jazzo fanden die Wenden ihren Untergang. Das Wendenland war völlig verwüstet. Die Dörfer lagen verödet und verbrannt. Wir können auch von unserem Ort Pankow annehmen, daß in diesem Aufstand die Bewohner geflohen und die Wohnstätten zum Schutthaufen geworden waren.

1200 – 1370

Um das Jahr 1200 begann eine neue Kolonialisierung unserer Gegend. Von Sachsen her kamen Ansiedler, welche aber, der Bodenart der damals sumpfigen Mark unkundig, hier nicht seßhaft geworden sind. Niederländische und holländische Kolonisten, von Albrecht dem Bär „aus den Wasserlanden“ gerufen, folgten ihnen. Mönche vom Templer- und Johanniterorden, welche Albrecht von seiner Jerusalemsreise in das Land geführt hatte, halfen. Seine Söhne, Johann I. und Otto III., welche 1200 dem Vater in gemeinsamer Regierung gefolgt waren, setzten das Werk fort, bauten in den Dörfern Kirchen und dotierten dieselben mit Land, gewöhnlich 4 Hufen. Diese Markgrafen bedienten sich der Zisterziensermönche.

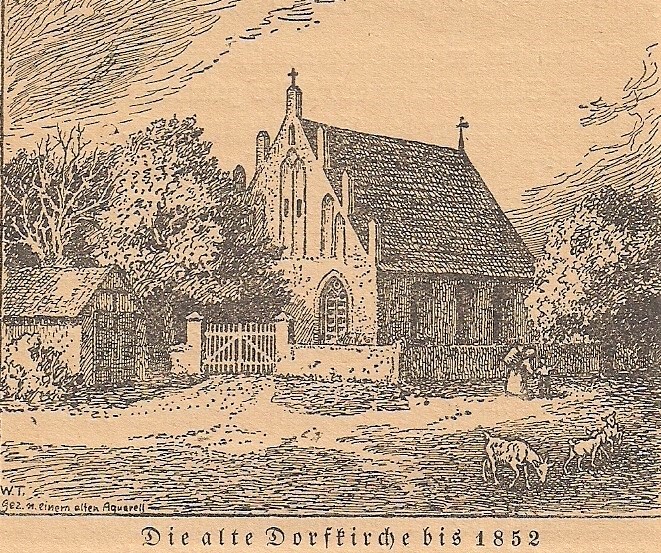

Ist damals schon unsere Kirche erbaut? Die Jahreszahl berichtet uns keine Chronik, aber da Johann I. und Otto III. die Kirche zu Pankow 1230 mit vier Hufen Land zur Besoldung des Pfarrers versehen haben, da ferner die Apsis unserer Kirche die viereckige Form hat, welche den von seinen Mönchen erbauten Kirchen eigen ist, so können wir wohl annehmen, daß die Kirche um 1230 entstanden ist.

Doch bleiben wir noch einen Moment bei der Wiedererstehung unseres Ortes stehen. Albrecht der Bär nahm von dem durch Zerstörung der Dörfer und Flucht oder Tod der Bewohner frei gewordenen Land Besitz und bildete überall Rittergüter zur Belohnung treu ergebener Vasallen und freie Schulzengüter, denen Bauernstellen und Kossätenstellen angeschlossen wurden. Der Markgraf war in Brandenburg von Reichs wegen „die höchste und einzige Obrigkeit, oberster Richter, oberster Kriegsherr, Obereigentümer von Grund und Boden“. Wo noch Reste eines alten Dorfes waren, blieben die alten wendischen Ortsnamen. Dies war bei unserem und manchem anderen Ort der Fall (z. B. Schönfließ, Schowe (Rohr) flet (Bach). Es war dies eine kluge Rücksichtnahme auf die im Lande gebliebenen Wenden, welche nicht mit Gewalt vertrieben worden sind, sondern, sobald sie sich der neuen Regierung fügten, geschont wurden und in ihrem Besitz verblieben. Der erste Einwohner Pankows, Duczek, welcher uns in einer Urkunde 1355 begegnet, ist ein Wende, dessen Vorfahren vielleicht auf ihrem Hof hier im Ort schon zur Zeit der Wendenkriege gelebt haben. Neu entstandene Dörfer erhielten ihre Namen oft noch den belehnten Familien: Hermannsdorf (später Hermsdorf), Richardsdorf (später Rixdorf). Der Markgraf war Grundherr (dominus fundi) und Lehnsherr (dominus foedi) und belehnte mit den Gütern und Hofstellen; er bezog das Lehnsgeld, den Ackerzins (Grundsteuer) und den Zehnten von den Früchten und dem Vieh, auch von Gänsen, Hühnern und Eiern. Die ganze Feldmark, welche genau vermessen war, wurde einem „Locator“ (oft ein Unternehmer, wenn es ein neues Dorf war, oft ein Besitzer, welcher einen Hof schon besaß, oder ein zu belehnender Vasall) übergeben, welcher an Kolonisten die einzelnen Hofstellen und Ackerteile verkaufte oder verpachtete, den Kaufpreis einzog und die Ablieferung der Abgaben überwachte. Der Locator durfte niemals die ganze Feldmark selbst unter den Pflug nehmen, sondern erhielt für sich eine Anzahl abgabenfreier Hufen und eine Wiese. Die Verteilung des Ackers erfolgte nach „Hufen“ (lateinisch mansi). Grimm leitet dieses Wort von „Haben“ ab, eine Habe, ein Anteil, von dessen Ertrag der Bauer leben konnte. Daher war die Größe der Hufe auch unbestimmt und schwankte je nach der Güte des Ackers in den verschiedenen Gegenden zwischen 30 bis 150 Morgen, in Pankow etwa 33 Morgen. Der Vorstand des Dorfes war der Schulze oder Schultheiß, welcher mit dem Rittergut oder dem Schulzenhof belehnt wurde. Er hatte eine bedeutende Macht, übte das Richteramt im Dorfgericht und erhob alle Abgaben. Im Gegensatz zu den Bauern und Kossäten saß er zinsfrei auf seinen Hufen, mußte jedoch vom etwa zuerworbenen Land die gewöhnlichen Abgaben entrichten. Zu seinen Einkünften gehörte ein Drittel der Strafeinnahmen vom Dorfgericht sowie der Nießbrauch einer Wiese, wofür er wiederum verpflichtet war, einen Dorfbullen zu halten. Er war im Besitz des Krugrechtes; verpachtete er den Krug, so bezog er vom Pächter den Fleischzehnt und 2 alte Pfennige für jede Tonne Bier. Der einflußreichen Stellung als Dorfrichter und zinsfreier Besitzer entsprachen aber auch besondere Pflichten gegen den Landesherrn. Bei der Belehnung mit seinem Hof bezahlte er und jeder Nachfolger ein bestimmtes Lehnsgeld. Im Kriegsfall mußte er ein Lehnspferd stellen oder eine Geldgebühr, in alter Zeit 28 Groschen und 8 Pfennig, entrichten.

Folge 5

Auf beiden Seiten der Dorfstraße waren die Höfe der Bauern und Kossäten erbaut und an den Enden der Straße wohl auch manches Büdnerhäuschen. Die Bauern (mansuarii = Hufenbesitzer) hatten ihren anfangs durch den Locator vom Landesherrn erkauften Hof und Acker selten in erblichem, gewöhnlich in nicht erblichem Besitz, welchen sie verkaufen konnten, jedoch nicht ohne Genehmigung des Lehnsherrn. Ging der Hof durch Erbschaft oder Verkauf in andere Hände über, so mußte der neue Besitzer die Belehnung mit dem Hof bei der Kanzlei des Lehnsherrn nachsuchen; erst durch die Belehnung, welche mit einer Abgabe verbunden war, war der Uebergang des Besitzes abgeschlossen. Die Bauern entrichteten jährlich an den Markgrafen den Zehnten vom Getreide und Vieh und den Ackerzins. Gebrauchte der Landesherr Mittel zum Kriege, so bezahlten sie die Bede (Bitte, petitio), eine Abgabe, welche 1280 in eine bestimmte geringe Jahressteuer verwandelt wurde. Die Bauern waren ferner zum Spanndienst servitium curruum) verpflichtet, welchen sie dem Markgrafen mit Wagen und vier Pferden im Kriegsfall leisteten, dem Besitzer des Lehnsschulzengutes aber in jeder Woche an mehreren bestimmten Tagen. Im Gegensatz zu den Bauern hatten die Kossäten keinen Anteil am Dorfacker. Ihr Hof mit dem mehrere Morgen großen Garten war nicht erblich und konnte ihnen bei schlechter Wirtschaft sofort genommen werden. Sie entrichteten wie die Bauern an den Landesherrn das Kaufgeld, den Grundzins in Geld, vom Garten und Vieh den Zehnten, auch von Gänsen und Hühnern, und waren an mehreren Tagen zum Handdienst dem Lehnsschulzen verpflichtet. Die Kossäten waren bei ihrer geringen Einnahme vom Hof auf den Tagelohn bei den Bauern und dem Schulzen angewiesen. Die Büdner hatten nur ihr Häuschen, in welchem oft mehrere Familien wohnten, ohne Garten. Das Haus gehörte dem Brotherrn. An Abgaben entrichteten sie jährlich das Schutzgeld.

Die Bauern und Kossäten hüteten gemeinsam ihre Kühe, Schafe und Schweine in dem Eichwald, aber auch im nahen Kiefernwald durfte die Dorfschaft Rindvieh und Schafe hüten, dafür waren sie wiederum verpflichtet, im Walde Handdienst zu leisten und Holzfuhren zu fahren. Die Hütung auf der Feldmark gehörte zur Schäferei, also dem Gutsherrn. Ueber die Hütungsgerechtigkeit und den Walddienst werden wir bei den späteren Jahrhunderten genaueres hören. Der Lehnsherr gab ihnen zu Neubauten und Reparaturen das Bauhaus aus dem Walde, den Bedarf an Brennholz deckte das sogenannte Kabelholz, ein Dorfwald an der Westseite des Dorfes, dessen Größe später mit 160 Morgen angegeben wird.

Der Kirche waren bei der Verteilung 6 Morgen und der Pfarre 4 Hufen zugefallen, deren Nießbrauch frei von allen Abgaben der Pfarrer hatte.Dies entsprach dem Abscjluß des Zehntenstreites zwischen dem Markgrafen Otto und dem Bischof von Brandenburg 1238. Nach diesem Vertag stand dem Pfarrer von jeder Hufe der Feldmark ein Scheffel Roggen und ein Pfennig für Wachs zu. Die letztere Bestimmung ist unklar und scheint eine Entschädigung für die vom Pfarrer geleistete Beleuchtung der Kirche bei Frühmessen gewesen zu sein; statt des Pfennigs nennt das Visitationsprotokoll von 1540 „ein Schock Bundstroh“.

Wir können vermuten, daß der Locator und erste Lehnsschulze der Familie Duczek entstammte, welche freilich erst in einer Urkunde vom Jahre 1355 als Besitzer des Schulzenhofes genannt wird und inzwischen zu bedeutendem Wohlstand gelangt war.

Im Jahre 1289 erfolgte durch den Markgrafen eine genaue Nachprüfung der Hufenverteilung wie in allen Orten so auch in Pankow. Diese Nachvermessungen hatten oft eine besondere Bewandtnis. Sie wurden manchmal angeordnet, um für die leeren Kassen neue Einnahmen zu schaffen; denn jedes sich ergebende Mehr am Bestand des Dorfackers mußte die geschädigte Nachbarfeldmark ankaufen, und jedes Fehlende mußte neu gekauft werden, so daß manches Dorf sich vorher durch eine freiwillige Summe von der Vermessung loskaufte.

Mehr wissen wir über jene erst Kolonisation unseres Ortes nicht. Weder die Zahl der Bauernhöfe und Kossätenhöfe noch die Namen der Besitzer oder Pfarrer sind uns berichtet. Aber fest steht, daß hier niemals ein Rittergut, sondern nur ein Lehnschulzengut bestanden hat, dessen Lage wir noch heute Bestimmen können, was wir später sehen werden..

Unter der kraftvollen und weisen Regierung der Markgrafen aus dem Hause der Askanier bis 1324 folgte ein Jahrhundert des Aufblühens auch für unser Dorf, welcher die hauptsächlichsten Bedingungen zum Wohlstand, Wald, Wasser, Wiesen und fruchtbare Aecker, in sich vereinigte. Aber dann ging es wieder bergab, und 1370 erfolgte eine zweite Parzellierung der völlig verödeten Feldmark unseres Ortes. Wir fragen nach den Gründen des Verfalls.

Wie ein Gottesgericht war im Jahre 1348 ein furchtbarer Gast durch die Lande gezogen und hatte bei jedem Palast und jeder Hütte Einlaß gefordert. Es war die Pest, der schwarze Tod. Furchtbar wütete die Pest im Niederbarnimer Kreis. 15 Dörfer starben aus und sind verschwunden, es waren Ahrendsee, Berkau, Bernöwe, Alt- und Neu-Gröben, Brederwisch, Eggersdorf, Grabsdorf,Glienicke, Helwichsdorf, Schepforde, Liebenthal, Löhme, Triebusdorf, Woltersdorf bei Wiesenthal. Fast die ganze Bevölkerung auch unseres Dorfes sank in das Grab, einzelne Bewohner waren geflohen. Die Feldarbeit blieb ungetan, die Aecker verödeten, und die Bauern verpfändeten in der Not ihren Besitz, was sie in den wirtschaftlichen Untergang führte. Ein jahr hatte zerstört, was in Jahrzehnten mühsam errungen war.

Mit der Pest und ihren Folgen vereinigte sich manch andere Not. Nach dem Erlöschen des askanischen Hauses brach unter den Markgrafen aus dem bayrisch-Wittelsbacher Hause 1324–73 eine schwere Zeit der Verwirrungen, Kriege und Einfälle an. Eine Zerrüttung schlimmster Art riß überall ein, welcher kaiser Carl IV. nur vorübergehend steuern konnte. Außerdem erging über die Mark ein fürchterlicher Einfall der Polen und der noch heidnischen Litauer. In der allgemeinen Verwirrung erhoben sich die Städte zu einer gewalttätigen Unabhängigkeit, und die Ritterschaft raubte und plünderte in der Mark. Es ist undenkbar, daß unser Ort wie die meisten Dörfer in diesen Wirren und Nöten nicht schwer gelitten hat, daß Bauern und Kossäten nicht manche Plünderung erfuhren. „Von tag zu Tag,“ sagt eine alte Zeitgeschichte, „wachsen und mehren sich die Raubzüge und Fehden, die Dörfer liegen niedergebrannt, die Felder verwüstet, nackt und hilflos verlassen die menschen ihre Wohnungen, auf heimlichen Wegen müssen die Geistlichen ihrem Beruf nachgehen.“[1]

[1] Riedel: Mark Brandenburg

Folge 6

Was lag dem Markgrafen Otto dem Faulen (1351–1373), welcher der Einnahmen dringend bedurfte, an Dörfern, die ihm den Zehnt und den Zins nicht mehr zahlen konnten. Er verkaufte seine Rechte und Einnahmen an Pankow 1370 für das Zehnfache der Jahressolleinnahme, für 100 Mark Silber, nach unserem Gelde etwa für 2000 Mark an den Rat von Berlin und Kölln.[1] Die Verpfändungen ganzer Dörfer und Städte oder einzelner Hebungen, das sind Abgabeneinkünfte, durch den Landesherrn waren in jener Zeit nicht selten; sie waren einerseits in den durch Kriege oder andere Veranlassungen bedrängten Verhältnissen des Markgrafen begründet, andererseits darin, daß Darlehen nicht gegen Zinsen, sondern gegen Verpfändung bestimmter Einnahmen auf Wiederkauf gegeben wurden; das Pfandobjekt und dessen voller Ertrag ging bis zur Wiedergabe des Darlehns als Eigentum auf den Darlehnsgeber über. So gelangte der Rat dieser beiden Städte in den Besitz aller Einnahmen von Pankow an Zehnten, Ackerzins, Pächten und Gerichtsgeld. Die Bede wurde weiter an den Markgrafen entrichtet, ebenso blieb die Verpflichtung zum servitium curruum d. h. Spanndienst für den Krieg. Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob durch diesen Verkauf die Lehnsherrlichkeit des Markgrafen und das Patronat der Kirche beeinflußt wurde. Die Urkunde des Verkaufs ist nicht erhalten, aber da alle späteren Belehnungen in Pankow vom Markgrafen erfolgten, so ist erwiesen, daß der Markgraf Lehnsherr „dominus Foedi“ blieb. Eine Aenderung trat 1525, wie wir später sehen werden, ein. Bei jedem Uebergang eines Besitzes durch Vererbung oder Verkauf mußte bei der markgräflichen Kanzlei die Belehnung nachgesucht und dem Markgrafen die Lehnsabgabe hierbei nach wie vorentrichtet werden. War auch das Patronat der Kirche in den verkauf mit einbegriffen? Das ist die zweite wichtige Frage. Die frage nach dem Patronat wird überhaupt im weiteren Verlauf dieser geschichtlichen Aufzeichnungen in jedem Jahrhundert zu erörtern sein. Zweifellos war bis 1370 der markgraf Patron der Kirche zu Pankow. Die Markgrafen übernahmen überhaupt in der Mark der katholischen Kirche gegenüber eine besondere Stellung ein. Schon Markgraf Otto hatte 1238 im Zehntenstreit besondere Rechte errungen, und im Laufe des 14. Jahrhunderts erreichten die Markgrafen, daß die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg ihnen als Vasallen unterstanden.[2] Wie zu diesen Rechten weitere kamen, werden wir bei der Einführung der Reformation sehen. Im Visitationsprotokoll von 1540 wird neben dem Rat von Spandau der rat von Berlin als Patron unserer Kirche genannt, und im Landbuch Carls IV. 1376 werden als Patrone die Gebrüder Duseke und der reiche Berliner Wartenberg, welchem der Rat von Berlin die Besitzung in Pankow verkauft hatte, als Patrone bezeichnet. Daher muß mit dem Verkauf 1370 auch das Patronat der Kirche zu Pankow vom Markgrafen auf die Räte von Berlin und Kölln übergegangen sein, welche es nach sehr kurzer Zeit den bedeutendsten Besitzern in Pankow, den genannten Duseke und Wartenberg, überließen.

Pankow blieb jedoch ein wiederkäufliches Lehen, so daß es den späteren Kurfürsten jeder Zeit freistand, ihre Rechte und Einkünfte wieder zu erwerben, was auch später geschah.

Die Räte von Berlin und Kölln ließen die verödete Feldmark unseres Ortes nicht ungenutzt liegen, sondern suchten für die wüsten, verlassenen Höfe neue Besitzer. Sie vollzogen eine neue Aufteilung der Aecker. Viele Höfe mochten 1370 herrenlos gewesen sein, aber nicht alle Höfe waren wüst. Ein Besitzer wird um 1355 genannt, Christian Duseke (Kerstian Duczek), den ich schon oben erwähnt habe. Er muß ein wohlhabender Mann gewesen sein, denn er borgte dem Landesherrn Geld und kaufte 1355 vom Markgrafen Ludwig dem Römer Hebungen in den Dörfern Wostermargk und Rewanth. Da wir die Nachfolger im Besitz seines Hofes bis in unsere Zeit hinein verfolgen können, und es auf den folgenden Blättern geschehen wird, so können wir noch heute den Hof genau bestimmen. Es war das alte Lehnschulzengut in Pankow. In jenem Lehnbrief[3] wird dieser Besitzer genannt „Christian Duseke zcu der Pangkow“. Die Pfandurkunde lautet:

„Wir Ludwig der Römer bekennen daz wir gelegen haben und lihen mit diesem briue den bescheiden luthen Kristianen Duseke zcu der Pangkow und Klawissen Renneboym Borger zcu Nauwen unsere lieben getruwen mit samender hant und ihren rechten erbenzcu eine rechten erblene zwe phunt beede Brandenborg phenninghe ierlicher pflege die da legen in deme Dorpphe zcu Wostrmargke zeen schillinge uf den einen krughe und zeen schillinge uf deme andern krughe, und een phunt derselben phennighe uf Heinen Brunniges Hofe in demselben Dorpphe. Und zwei phunt beede Brandenborg phennighe ierlicher gulde in deme Dorpphe zcu Rewanth zcu hebende und uf zcu nemende und zcu besitzende ewichlich ane alles hinder. Davor haben sie gegeben unserm lieben friederich von Lochen sechszeen mark brandenborg silbers, die her uns an unsern schulden sal abeslan an den schulden die wir im schuldigk sin.“

[1] Vermerk im alten köllnischen Copiario, S. 174. Die Urkunde ist nicht mehr erhalten. Berliner Rathausbibliothek

[2] Heidemann, „Die Reformation in der Mark“

[3] St. Rep. 78a 3.

Folge 7

Dem Landbuch Carls TV. verdanken wir die genaue Kenntnis der Verteilung der Feldmark unseres Ortes vom Jahre 1370. Dieses Landbuch ist eine der interessantesten und wertvollsten Geschichtsquellen. Die Veranlassung des Buches war die Verwirrung der Besitz- und Finanzverhältnisse in der Mark unter der unglücklichen Regierung der Wittelsbacher Markgrafen. Die Besitzrechte mußten wieder geordnet und festgelegt werden. Die im Jahre 1370 vom Rat zu Berlin und Kölln erfolgte Verteilung wurde in Pankow 1376 – wie im Landbuch bei dem Orte Schöneiche angegeben wird – vom Landreiter, dem markgräflichen Beamten, für das Landbuch aufgenommen. Das Landbuch berichtet nun über Pankow folgendes:

Panko sunt XLII mansi, quorum plebanus habet 4. Kerstian Duseke habet X ad curiam suam, VI liberos et IV censuales item II rustiales. Hans Duseken habet VII½ mansos ad curiam suam. Wardenberg civis in Berlin,habet XII½ mansos a consulibus in Berlin, qui habent proprietatem, quos colit per se. Ad pactum soluit, quilibet mansus VI modicossiliginis.IV ordei et VI auene, ad census quilibet II solidos, ad precariam VI solidos et VIII denarios, II½ quartale siliginis, II½ ordei et V quartalia auene. Cossati sunt XXII, quilibet soluit unum solidum etunum pullum, quorum cossatorum Wardenberghabet XIII ad manos suos. Duseken residuos.Tabernator dat VI solidos unum modium siliginis, I modium ordei et VI modius auene. Kerstian et Hans Duseken habent dimidietatem iudicii supremi et infimi et iuris patronatus, alteram dimidietatem habet Wardenberg supradictus. Servicium curruum habet marchio. Servicium vasallionatus est ibi.

Übersetzt:

Panko, da sind 42 Hufen, von denen der Weltgeistliche 4 hat. Kerstian Duseke hat 10 zu seinem Hof, 6 frei und 4 pflichtig, ebenso 2 Oedland. Hans Duseken hat 7½ zu seinem Hof. Wardenberg, Bürger in Berlin, hat 12½ Hufen von den Ratsherren in Berlin, welche das Eigentum haben, zu seiner Beackerung. An Pacht steuert jede Hufe 6 Scheffel Weizen, 4 Scheffel Gerste und 6 Scheffel Hafer, an Ackerzins jede Hufe 2 Schilling, an Bede 6 Schilling und 8 Denare, 2½ Viert Weizen, 2½ Gerste und 5 Viert Hafer. Kossäten sind 22, jeder steuert einen Schilling und ein Huhn. Wardenberg hat 13 Kossäten zu seinen Hufen, Duseken die übrigen. Der Krugwirt gibt 6 Schillinge, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Gerste und 6 Scheffel Hafer. Kerstian und Hans Duseken haben die Hälfte des Ober- und Untergerichts und des Patronatsrechts, die andere Hälfte hat Wardenberg. Den Wagendienst hat der Markgraf.Dort ist der Vasallendienst.

Daß die Abgaben, welche von den Hufen an den Pfarrer (plebanus, Weltgeistlicher im Gegensatz zu Klostergeistlicher) zu leisten waren, nicht erwähnt werden, läßt sich daraus erklären, daß das Landbuch nur die Regulierung der weltlichen Rechte im Auge hat, und daß andererseits die Abgaben an den Geistlichen durch den Zehntenstreit 1238 festgelegt waren.

Merkwürdig ist, daß während 42 Hufen genannt sind, in der Verteilung nur 36 aufgezählt werden. Dr. Ramdohr schließt hieraus auf ein zinsfreies Rittergut. Ein Rittergut hat aber Pankow nie gehabt, die zinsfreien 6 Hufen sind auch bei dem Lehnschulzengut des Duseke genannt. Die 6 Hufen waren offenbar für 6 Bauernstellen reserviert. Bauern werden überhaupt nicht genannt, was sich leicht erklären läßt. In den wenigen Jahren seit der neuen Verteilung waren die vorhandenen Bauernhöfe noch nicht besetzt worden; die Bauernhöfe waren verfallen, erforderten zum Ankauf größere Barmittel und waren deshalb in jener drückenden Zeit schwerer zu verkaufen als die ackerlosen Kossätenhöfe, deren Kaufgeld oft recht niedrig war; noch 1680 wird im Kaufkontrakt des Generals Grumbkow der von einigen Kossäten restierende Kaufpreis ihres Hofes mit 44 Talern angegeben. Wir müssen staunen, wie hoch die Abgaben der Kossäten sind, welche dazu pflichtige Hofarbeiter des Duseke und Wartenberg sind; bedeutend sind ebenfalls die Zehntenabgaben und der Grundzins vo(… [fehlt im Druck])en Höfen.

Der Ortspfarrer wird ausdrücklich erwähnt, aber nicht der Küster, wohl weil dieser keinen Anteil am Acker hatte.

Folge 8

Als Patron der Kirche, welcher das ius patronatus und damit das Recht der Berufung hatte, ist das Brüderpaar Duseke und Wartenberg im Landbuch genannt, nachdem doch erst 1370 das Patronatsrecht auf den Magistrat von Berlin und Kölln übergegangen war und der Magistrat von Berlin noch 1540 als Collator (Patron) bezeichnet wird. Wir müssen annehmen, daß den Rat dieses Recht in Anbetracht des kleinen Dorfes wertlos erschien, daß aber den Besitzern Duseke und Wartenberg wie auch ihren Nachfolgern im Besitz viel daran lag, in dem Ort, wo sie große Besitzungen hatten und auf die Dienstleistungen der Dorfleute angewiesen waren, die Berufung eines ihnen genehmen Priesters selbst zu vollziehen. So mochte es gekommen sein, daß das ius patronatus von den Besitzern des Lehnschulzengutes ausgeübt und allmählich rechtmäßiger Besitz wurde. Leider waren die Lehnsbriefe für die Gebrüder Duseke nicht mehr zu finden. Alle späteren Besitzer des Schulzengutes werden mit dem „Kirchlehen“ ausdrücklich belehnt. Unter dem Kirchlehen ist stets das Patronat der Kirche, verbunden mit dem Recht, den Pfarrer zu berufen, gemeint.

So haben wir aus dem Jahre 1376 eine Uebersicht über unser Dorf. Jeder Hof war ein Lehen des Markgrafen. Die Abgaben, welche bisher dem Landesherrn entrichtet wurden, flossen dem Magistrat von Berlin und Kölln zu, mit Ausnahme der Bede und des Belehnungsgeldes für den Lehnherrn, den Markgrafen, und der Abgaben an den Pfarrer. Patron war Kerstian und Hans Dusekee sowie Wartenberg. Lehnsschulze war Kerstian Duseke. Kerstian Duseke besaß den Lehnsschulzenhof mit 6 freien und 4 abgabepflichtigen Hufen, Hans Duseke 7½ Hufen. Der reichste Besitzer war Tyle Wartenberg, welcher 1372 [1] „13 Hufen wüsten Landes für 45 Mark Silber, nach unserem Gelde etwa 900 Mark, vom Magistrat zu Berlin erworben hatte. Neben dem Lehnschulzengut westlich wohnte der Pfarrer, mit dessen Hof 4 Hufen verbunden waren. Auf beiden Seiten der Dorfstraße waren die Höfe der 22 Kossäten, von denen 13 dem Wartenberg und 9 dem Duseke zum Hofdienst verpflichtet waren. Dazu kamen noch einige unbesetzte Bauernstellen. Das Dorf umgab sicherlich zum Schutz eine Steinmauer. Es lehnte sich nördlich an das große Eichholz und westlich an die Heide, in welche das Vieh getrieben wurde. In der Mitte des Dorfes stand das kleine aus Granitsteinen erbaute Kirchlein, in dessen Schatten auf dem kleinen Friedhof die Toten ruhten.

Das Landbuch gibt uns auch über die Preise der Lebensmittel der damaligen Zeit Nachricht. Ein Scheffel Gerste kostete 10 Denare (Pfennig, 1 Denar hatte den heutigen Wert von 8 Pfennig; also 0,80 Mark).Ein Scheffel Hafer 5 Denare gleich 0,40 Mark. Ein Scheffel Weizen 16 Denare gleich 1,28 Mark; ein Scheffel Erbsen 20 Denare gleich 1,60 Mark. Ein Huhn 2 Denare gleich 0,16 Mark. Diese anscheinend sehr niedrigen Preise sind jedoch nicht zu gering zu schätzen, da das bare Geld damals höheren Wert hatte. Die Preise waren allerdings niedrig, weil der Absatz der Ware durch die schlechten Wege und jeden Mangel an Verkehrsmitteln sehr erschwert war. Die Städte hatten außerdem ihre eigenen Ackerbürger und bedurften wenig der Zufuhr vom Lande, so daß die Landleute ihre Produkte schwer veräußern konnten.

[1] Vermerk im alten köllnischen Copiario, S 174

Bis zur Reformation

Es war für unsern Ort wertvoll, daß er 1370 in den Besitz der Städte Berlin und Kölln gekommen war. Dadurch genoß Pankow den Schutz dieser Städte. War die Mark unter der Regierung der bayrisch-wittelsbacher Markgrafen 1324-1373 tief gesunken, so verfiel sie unter den Lützelburger Markgrafen 1373-1411 noch mehr und wurde ein völlig wüstes Land. Schutzlos war sie den Einfällen der Nachbarn, Mecklenburg, Pommern, Sachsen und Magdeburg preisgegeben. Im Innern befehdeten sich die im Selbstschutz stark gewordenen Städte, und die Ritter unternahmen ungestraft ihre Raubzüge, denen die Dörfer zum Opfer fielen. Die Schilderungen der Not und Verwüstung aus jener Zeit sind erschütternd. Da war keine Macht, welche die räubernden und plündernden Fehdegesellschaften hinderte, die wehrlosen Dörfer ihres Viehs und ihrer Habe zu berauben, Wohnungen und Ställe in Brand zu stecken. Die Bewohner wurden oft erschlagen. Die ausgeplünderten Dörfer mußten sich obendrein zur späteren Lieferung von Getreide, Bier, auch „Bannergeld“ verpflichten, wenn sie ihre Behausungen vor den Flammen retten wollten. Die Gewöhnung an rohe Gewalttaten hatte die Menschen so tief entsittlicht, daß selbst Kirche und Kirchhof nicht gescheut wurden. Selbst die Kirchen wurden ausgeraubt, Kirchengeräte und Priestergewänder mitgenommen und die Scheunen, welche oft zum Schutz auf dem Kirchhof erbaut waren, geplündert. Mönche und Wallfahrer wurden selbst ihrer Kleidung beraubt. In dieser herrenlosen Zeit stand Pankow unter dem Schutz von Berlin und Kölln und mochte manchmal behütet worden sein, aber auch manche Plünderung wird es erlebt haben. Die Geschichte berichtet,[1] daß Dietrich von Quitzow, welcher in einem Prozeß gegen die Stadt Berlin unterlegen war, am 13. September 1410, ohne die Fehde angesagt zu haben, von Bützow, dem späteren Oranienburg, aus vor der Stadt Berlin mit seinen Spießgesellen erschien, Kühe und Schweine der Bürger von der Weide raubte und nach Schloß Bötzow brachte. Es ist wohl möglich, daß dieser Ueberfall auch Pankow traf, wo reiche Berliner ihren Sommersitz hatten und die Straße nach Bötzow vorüberführte.

Bessere Zeiten sollten anbrechen. 1412 kamen die Hohenzollern in die Mark. Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg zog anfangs Juli 1412 in Berlin-Kölln ein; man öffnete ihm die Tore nur mit Widerwillen. Am 6. Juli bestätigte er die Rechte dieser Städte, also auch ihr Besitzrecht an Pankow. In harten Kämpfen brach er die Burgen der Raubritter. Im Bündnis mit dem Erzbischof Günther von Magdeburg (8. Dez. 1413) zerstörte er die Burgen zu Friesack, Golzow, Plaue und Beuthen. Aus seinem Testament geht hervor, daß er, von der Not gezwungen, selbst Kirchenglocken (z. B. aus der Marienkirche zu Berlin) zu Büchsen umgießen ließ. Die wirren Zustände in der Mark, von welcher man in der Welt sagte, „aus ihr komme niemand unberaubt hinaus, wenn er auch ganz Deutschland ungefährdet durchreist sei,“ schwanden unter Friedrichs kraftvoller Regierung allmählich, und die weit und breit in der Mark gefürchtete Macht des Burgadels nahm ein Ende. Das Land atmete wieder auf, und Niclaus Uppschlacht sang nach dem Fall der Ritterburgen über Friedrich:

Ach richer gott, dy furfte gut

Alle didt sy by von dy behut

Durch dyn vil hilge, dure blut;

Hy streit nach guden freden.

Darto syne edle fruwe zart,

Lat sy von dy nict sin geschart!

So sint sy beide wol bewahrt,

In dynen ewige rike.

Noch einmal ritt Friedrich zum Kaiserhof und kam nach vierzehn Monaten im Oktober 1415 als Kurfürst und vollberechtigter Erbherr der Mark wieder, dieses Mal feierlich mit offenen Armen empfangen. Am 2. Oktober huldigte ihm Berlin. Er war ein frommer Mann und nannte sich gern „Gottes Amtmann am Fürstentum“.

Unter denen, welche ihm bei seinem ersten Einzug gehuldigt hatten, war auch der Lehnschulze von Pankow. Am 23. August 1412 kniete er huldigend vor seinem neuen Landesherrn und wurde von neuem mit seinem Hof-Schulzenamt und Patronat belehnt. In der Urkunde heißt es:

„Ebel Ducek recepit in den dorff czu Pankow czwelff stuck guldes und einen freyen hoff mit Aht huben und das halbe dienste, das halb kirchlehen, das halbe Oberste usw.“[2]

Es folgten Jahre des Friedens und des Aufblühens für die Mark und unseren Ort. Nur einmal noch in diesem Jahrhundert kam Ueberfall und Verwüstung über Pankow, als 1432 die Hussiten verwüstend und raubend durch die Mark zogen und bei Bernau vernichtet wurden. Aber diese Not war doch nur von kurzer Dauer.

Wie es in der Pankower Chronik weitergeht, lesen Sie bitte in der nächsten Folge.

[1] Hafftitz bei dem Jahre 1410. G. W. von Raumers Codes I 84.

[2] R. C. I 51

Folge 9

Gern weilten die Hohenzollern in Pankow, was dafür spricht, daß Pankow in seiner Umgebung damals sehr anziehend gewesen sein muß. Johann Cicero (1486–99) besaß am Rande des Eichwaldes unmittelbar an der Panke einen Vogelherd. Die letzten Reste desselben sind erst 1908 bei dem Bau des Krankenhauses verschwunden, an dessen Westgrenze er lag. Es war eine künstlich geschaffene, durch einen Wassergraben von der Panke her umgebene Insel. Von Interesse ist, was hierüber in der Microcronicum Marchicum des Rektors zu Berlin, Peter Hafft (Petrus Hafftitius) 1594 berichtet wird: [1]

Anno Christi 1486 den 11 Martii ist zu Frankfurt am Main Markgraf Albrecht, der deutsche Achilles, Churfürst zu Brandenburg seines alters 72 Jahr gestorben und ist an seiner statt Churfürst worden sein Sohn Markgraf Johannes welcher von Churfürsten dieses Stammes in der Mark zum ersten Hoff gehalten hat und weil er große Lust zum Weidewerk gehabt, hat er beim Dorffe Panckow, eine halbe Meile von Berlin gelegen, seine Vogelhert gehabt, auch ein schönes Haus in Holzwerck mit zwei Erckern und einem breiten Wassergraben daselbst machen lassen, auch halbe Merkische Gröschlein müntzen lassen, welche man die Pankowischen groschlein genannt hat und für wenige Jahren noch sind ganggebe gewesen, sind aber wegen ihres guten Schrodts und Korns von Granulierern aus dem Mittel getan, daß man selten eins zu sichte bekumt. Das haus ist hernach verschenkt, abgebrochen und steht heutigestags noch zu Berlin hinter Nickel Köckeritzes haus an der Sprewe (al: Dr. Bartels hawß in der heil geiststraßen) und der Wall darauf das Haus gestanden mit dem Wassergraben ist noch zu Panckow zu sehen.“

Eine diesem Vogelherd ähnliche Nachahmung, eine Insel mit Graben, befand sich anfangs des 19. Jahrhunderts auf dem Brunzlowschen Grundstück, dem alten Garten des Lehnschulzenhofes, an der Breiten und Berliner Straße; diese Nachahmung wurde fälschlich für den historischen Vogelherd gehalten. Der Vogelherd lag nicht i m Dorf, sondern b e i dem Dorf. Die Anlage eines Vogelherdes auf dem Schulzenhof war auch sehr unwahrscheinlich, dagegen an der fließenden Panke und am Waldesrand friedlich und still gelegen. In einer Vernehmung 1725 (Amt Mühlenhof, Dom. 47, Nr. 3) wird die Lage des Finkenherdes ebenso angegeben: Das kleine Inselchen liegt im Feld.“Auch die Separationskarte von 1822 zeichnet sie an dieser Stelle. In diesem Erkerhaus hat Johann Cicero viel und gern geweilt, auch manche Regierungsgeschäfte erledigt. Er unterzeichnete in Pankow 1495 eine Urkunde für die Gräfin Anna von Ruppin,[2] 27.3.95 eine Urkunde an Georg von Stein,[3] 7.4.96 eine Urkunde,[4] Verleihung eines Burglehens zu Tangermünde 4.10.97;[5] an demselben Tag eine Schuldverschreibung,[6] 15.9.96 einen Antrag an seine Räte[7] und andere Akten 1497 und 1498.

Daß Johann Cicero hier eine Münzstätte gehabt haben soll, ist trotz der Angabe des Peter Hafft unwahrscheinlich. Das flache Land war für eine Münzstätte zu unsicher. Eine Chronik des Pfarrers Ideler aus dem Jahre 1712, welche im Original freilich nicht mehr existiert, aber im Auszug in den Aufzeichnungen des Geheimrates Beckmann[8] enthalten ist, hegt ebenfalls Zweifel. Diese Chronik sagt: „Man will sonst auch von Pankowgroschen sagen, ist aber ungewiß, wie weit der Sage zu trauen. Soviel ist jedoch gewiß, daß ein stahlerner Stempel mit Brandenburgwappen in der Erde allda gefunden.“ Wir wissen aber, daß die Prägung gewöhnlich einem privaten Münzmeister, und zwar in der Stadt Angermünde übertragen wurde. Die Münzen jener Zeit tragen alle nur das Wappen, aber keinen Ortsnamen. Es ist möglich, daß man damals von Pankowgroschen sprach aus einer uns nicht bekannten Veranlassung. Da wir nur auf die Nachricht des Peter Hafft angewiesen sind, die Geschichte sonst aber von Pankowgroschen nichts berichtet, die Angaben des Peter Hafft im übrigen auch nicht immer glaubhaft sind, so ist eine Entscheidung mit Sicherheit nicht zu treffen.

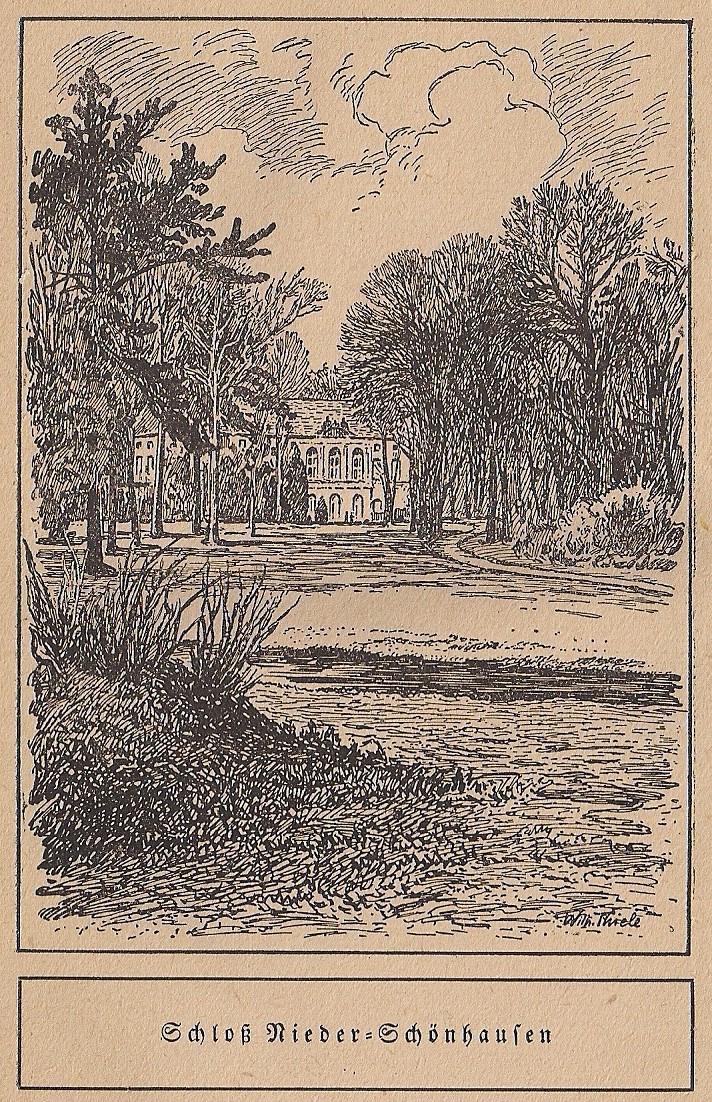

Wie sich in unserer Zeit der Zug der reicheren Berliner Familien nach den westlichen Vororten wendet, so war in früherer Zeit die Liebe der Berliner auf Pankow und Nieder=Schönhausen gerichtet. In unserem Orte schufen sich die Patrizierfamilien Berlins herrliche Sommersitze. Wir sahen, daß Tyle Wartenberg 1372 hier bedeutenden Besitz erworben hatte, und daß selbst die Markgrafen hier Erholung und Ruhe suchten. Meynke Crusemark, ein Bürger Berlins, wurde am 26. Juli 1438 mit zwei Bauernhöfen, den zugehörigen Hufen, zwei weiteren Hufen und einem Kossätenhof belehnt.[9]

Frederich der Junge bekennen, daß wir unserem lieben getruwen Meynicke Crusemarcke zcu panckow zcwu hufen czween hufener hove und einen Kossetenhoff und daselbst in der mule sechs scheffel roggen mit allen frihiten in allermassen dieselben gute Cune Crusemargk, sein Vater seliger, vormals von der marggraweschaft innegehabt und auf ihn geerbt hat, gelihen haben. Wenn es auch sieh, das der genannt meyne Crusemarck ane menlich liebeslebenserben abginge oder sin Sone desgleichen, so haben wir katherinen, margarethen und Annen, geschwestern, des genannten meinigke Crusemargken tochtern, die besundere gnade getan, das sie sullich gute alle ire lebetage zum lipgedinge Inne haben.“

Das läßt andererseits aber auch auf die damals traurige Lage der Bauern schließen, denn diese Höfe waren sicherlich verfallen und von ihren Besitzern einst in der Notlage aufgegeben worden. Auch der Lehnsschulzenhof wechselte seinen Besitzer. Wir erfahren, daß 1453 die Familie Duseke ihren vielleicht schon Jahrhunderte hindurch besessenen Hof an die Familie des Berliner Bürgermeisters Blankenfelde veräußerte. Die Veranlassung des Verkaufs kennen wir nicht. Es ist möglich, daß beim Todesfall des Besitzers ein männlicher Erbe nicht lebte, und daher das Gut, welches ein Mannlehen war, in eine andere Familie übergehen mußte. Da die Familie Duseke aber, wie wir oben sahen, auch in anderen Dörfern Belehnungen besaß, so kann es sich auch im Interesse dieser Besitzungen um einen freiwilligen Verkauf gehandelt haben. Zwei Urkunden betreffen diesen Besitzwechsel. Nach der einen bestätigt der Kurfürst am 24. Dez. 1453 den den Bürgern Wilke und Hans Blankenfelde zu Berlin erteilten Lehnsbrief über das halbe Dorf Pankow, in der Urkunde heißt es:

„Der Kurfürst belehnt Wilke und Hans Gebrüder Blankenfelde mit dem Dorfe Seefeld …… sowie mit dem halben Dorf Pankow, dem dazu gehörigen halben obersten und niederen Gericht, freier Schäferei, dem halben Kirchenlehen, obersten und niederen Gericht über ihre Leute, Zinsen, Gebüschen, Weiden etc., wie diese Güter Ebel Duseke und früher Fotzenbart besessen hat. Datum Cölln am Freitag nach dem heiligen Pfingsttage 1455.“[10]

Durch diesen Besitzwechsel wurde der Lehnsschulzenhof ein herrschaftliches Gut. Der Hof und das Kirchenpatronat ist nicht wieder in den Besitz einer bäuerlichen Familie übergegangen. Magistrat, Männer der Wissenschaft, des hohen Beamtentums, ja selbst die Kurfürsten und Preußens Könige haben ihn nacheinander, bis er parzelliert wurde, besessen. Der Hof wird später „bonum“ (Gut) genannt.

Dadurch war aber auch das Patronat der Kirche, wie der Lehnsbrief ausdrücklich besagt, auf die Familie Blankenfelde übergegangen, aber nur die Hälfte des Patronats. Wer mag den anderen Teil des Patronatsrechts besessen haben?

Nach dem Landbuch Carls IV. (1376) war Wartenberg mit der zweiten Hälfte desselben belehnt worden. Von diesem Lehnsitz ist nun nirgend mehr die Rede. Wenn auch später ein Bauer Wartenberg wieder genannt wird, so haftet doch an dessen Hof kein besonderes Recht, so daß wir annehmen müssen, daß die spätere Bauernfamilie Wartenberg mit jenem Besitzer gleichen Namens vom Jahre 1376 keinen Zusammenhang hat. Achten wir jedoch darauf, daß im Landbuch ausdrücklich von den 12½ Hufen des Wartenberg gesagt wird, daß deren Besitz dem Magistrat von Berlin zustand „qui habent proprietatem“ und daß Wartenberg sie gleichsam nur auf Zeitpacht hatte, so liegt der Schluß nahe, daß Wartenberg oder seine Familie den Besitz der Hufen wieder an den Rat von Berlin zurückgegeben hatte. Das würde auch erklären, daß 1540 der Rat von Berlin als Mitpatron genannt wird. Die Hufen des Wartenberg wurden wahrscheinlich vom Rat zu Berlin einzelnen Kossätenhöfen zugelegt und diese zu Bauernhöfen dadurch gemacht. So läßt es sich auch erklären, daß in der Folgezeitin Pankow sich 14 bis 16 Bauernhöfe befinden, während das Landbuch Carls IV., wie wir sahen, Bauernhöfe im Ort noch nicht kennt. Nach dem angeführten Lehnsbrief war mit dem Gut auch die freie Schäferei, welche getrennt vom Gutshof lag, verbunden.

[1] R. C. I V 1 Seite 75.

[2] R. C., A. 9, 248.

[3] R. C., C. 9, 403.

[4] R. C., A. 10, 167.

[5] R. C., A. 16, 120.

[6] R. C., A. 19, 56.

[7] R. C., C. 2, 415.

[8] St.

[9] L. XVII 36. R. C. A. 11, S. 343.

[10] R. C., Suppl. I 305.

Folge 10

Zwei Urkunden dieses Jahrhunderts geben uns über die pfarramtlichen Verhältnisse unseres Ortes in der alten Zeit Aufschluß. Pankow war ein Pfarrort (mater, Mutterkirche); zu ihm gehörte schon damals die Kirchengemeinde Nieder=Schönhausen als Tochtergemeinde (filia). Aber auch der Wedding war in Pankow eingepfarrt. Darauf bezieht sich eine Urkunde, welche lautet:

„Dit is die ewige Rente up deme Rathuse tu Berlin: Perrer tu Pankow 1 chorum Roggen.“

Statt dieses Scheffels Roggen bezog der Pfarrer später nach dem Visitationsprotokoll von 1540 für die seelsorgerliche Versorgung des Weddings 24 Groschen vom Rat zu Berlin. Wann der Pfarrer von Pankow mit der Seelsorge auf dem Wedding betraut worden ist, läßt sich nicht bestimmen, vielleicht schon 1289, denn in diesem Jahre am 14. August hatte der Markgraf Otto den Hof Wedding den Bürgern „zu einem rechten und ewigen Lehen mit allen Rechten und mit aller Macht, welche er selbst daran besessen“ geschenkt.[1] Der Weg zum Wedding war weit und sandig und die Besoldung mit einem Scheffel oder 24 Groschen jährlich gewiß merkwürdig gering. Der Pfarrer zu Pankow mit dem Filial Nieder=Schönhausen und dem Wedding unterstand in alter Zeit bis zur Reformation der Probstei Bernow (Bernau), welche ein Teil des Bistums Brandenburg war.[2] Auf einen besonderen Festtag in kirchlichen Leben läßt uns die Jahreszahl der ältesten Glocke unserer Kirche (1475) schließen; Blankenfelde, der neue Patron der Kirche, mag die Glocke der Gemeinde zum Geschenk gemacht haben.

Ehe wir in das Jahrhundert der Reformation hineingehen, möge eine für jene Zeit bedeutsame Frage beantwortet werden. Hatte das Kloster zu Spandau auch in Pankow Besitz? Die Vermutung liegt wohl nahe, weil dieses Kloster, einst nach einer Urkunde 1239 von den Markgrafen „Johannsen und Otten“ gegründet und reich ausgestattet, in vielen Dörfern der Mark große Besitzungen hatte; zum Beispiel in Schöneberg seit 1264 fünf Hufen, in Seegefeld seit 1265 vier Hufen, die Kirche zu Rohkow seit 1270, in Staaken seit 1273 acht Hufen, in Mahlow seit 1287 zwei Hufen, in Beyersdorf seit 1317 neun Hufen, in Berlin und Kölln seit 1318 den Fischzoll, in Küstrin Hebung von „Hähringen“ und in Potsdam Hebung von Garn. Das Kloster besaß die Jungfernheide, welche nach dem Kloster den Namen führt und fast bis an Pankow heranreichte; es besaß zweiundzwanzig Hufen in Nieder=Schönhausen und seit 1251 als Geschenk der Markgrafen Johann und Otto eine dem Friedrich von Kare abgekaufte Mühle an der Panke beim Dorfe Wedding, welche nicht mit der Pankemühle in unserem Dorf zu verwechseln ist. Aber nirgends findet sich ein Hinweis auf einen Besitz in Pankow. Wir können die Frage demnach verneinen. Die Erklärung liegt darin, daß unser Ort dem Rat von Berlin und Kölln gehörte. Die Städter sahen ungern, daß die Rechte der Klöster immer größer und größer wurden, und die Bauern und Kossäten waren zu arm, um Schenkungen machen zu können.

Ueberschauen wir unseren Ort am Ende dieses Jahrhunderts. Er hatte einige schön gepflegte Besitzungen, nämlich das Gut im Besitze der Familie Blankenfelde, einige Höfe, auf denen die vornehme Berliner Familie Krusemark saß, und das Erkerhaus mit dem Vogelherd und der Hofhaltung des Markgrafen. Besitzer des Ortes war der Rat von Berlin und Kölln, Patron der Kirche die Blankenfelde und die Räte von Berlin. Neben dem Gut lag der Pfarrhof, und den bleibenden Dorfteil bewohnten einige arme Hüfner und eine Anzahl noch ärmerer Kossäten. Reichtum und Armut, Glanz und Elend, Herrschaft und völlige Machtlosigkeit wohnten dicht nebeneinander. Die Bauern und Kossäten fristeten, jedes Rechtes ledig, ihr mühseliges Lebenvom Ertrag der geringen Höfe, hartgedrückt durch hohe Abgaben, Tagelöhner der reichen Berliner im Ort. Mancher Hof lag wüst, die Häuser waren mehr oder weniger verfallen.

Folge 11

Das Jahrhundert der Reformation

Die Zeit der Reformation brach an. Welche die Gemüter überall tief erregte. Ein Frühlingsrauschen ging durch die Welt, welche religiös und sittlich erstorben war. Die Visitatoren, von denen wir später hören werden, waren erschrocken über den Mangel an religiösem Wissen nicht bloß des ganzen Volkes, sondern auch der Geistlichen. „Der gemeine Haufe wisse weder von Gott noch von seinem Wort noch von den Sakramenten“, klagten sie.[1] Dem Klerus fehlte es nicht allein an dem notwendigen Bildungsgrad, sondern auch an Selbstgefühl und Selbstbeherrschung. Wenn auch gegen die Sittenverderbnis der Priester die märkischen Bischöfe von Brandenburg und Havelberg mit Edikten vorgingen, so konnte das Uebel doch nicht mehr beseitigt werden. Völlerei und Sittenlosigkeit, Mißbrauch der Amtsgewalt und Vernachlässigung der Pflichten zogen der Geistlichkeit die Mißachtung des Volkes zu. Dazu kam, daß das Los der Dorfgeistlichen nicht glänzend war. Auf ihnen lagen drückend große Abgaben an den Bischof. Sie entrichteten das Cathedraticum, gewöhnlich der zehnte Teil ihres Einkommens, das Synodaticum, zur Bestreitung der durch Abhaltung der Synoden entstehenden Kosten, die Prokurationsgelder zur Verpflegung des inspizierenden Bischofs, ferner ganz willkürlich bemessene gelegentliche Geldforderungen für den Pabst, welche der Bischof unter dem Namen Liebesgabe „subsidiumcuritativum“ einsammelte und nach Rom sandte. So zahlte der Klerus des Bistums Brandenburg im Jahre 1370 an den Pabst 780 Goldgulden.[2] Den Geistlichen blieb kein anderes Mittel, als diese Abgaben ihren Beichtkindern abzufordern. Was Herren und Priester dem Volke nicht nahmen, das trug es zu den Wunderstätten, denen man oft den letzten Pfennig opferte. Und wie zahlreich waren diese Wunderstätten in der Mark, zu Stepenitz, Zehdenick, Belitz, Techow, Nauen, Wilsnack.

Der letzte katholische Pfarrer in Pankow hieß Krüger. Offenbar hat er bei der Einführung der Reformation 1539 unseren Ort verlassen, denn es ist schwerlich anzunehmen, daß sein Tod mit jenem Tag zusammenfiel. Die meisten Prister verließen damals ihre Pfründe, denn sie waren den hohen Anforderungen, welche die Regierung an die Geistlichen der evangelischen Kirche stellte, nicht gewachsen. Der Pfarrer sollte der geistige Führer seiner Gemeinde in weltlichen wie religiösen Dingen sein, darum forderte man von ihm ein akademisches Studium und die Ablegung einer Prüfung. An die stelle des lateinischen Meßkanons trat die Predigt in deutscher Sprache und die religiöse Belehrung des Volkes. Johann Moller war nach dem Visitationsprotokoll von 1540 der erste evangelische Pfarrer von Pankow und Nieder=Schönhausen. Zum erstenmal nahm die Gemeinde das Abendmahl in beiderlei Gestalt und sammelte sich um Gottes Wort.

Nachdem die Gemeinden den Uebertritt zur Lehre der Reformation vollzogen hatten, war es die dringende Aufgabe der Regierung, das märkische Kirchenwesen zu gestalten, die Formen des Gottesdienstes zu betimmen und das Kirchenvermögen festzustellen. Letzteres war besonders nötig, denn es war zu befürchten, daß in der Zeit des Ueberganges die Besitzungen und Rechte der Kirche, Pfarren und Küstereien verlorengehen konnten. Verpflichtete weigerten sich auch tatsächlich, ihren Pflichten nachzukommen. Geistliche flüchteten zahlreich, wie aus den von Johann Weinlöben 1540 verfaßten „Artikeln belangende der Kirchen und geistlichen Güter“ [3] hervorgeht, unter Mitnahme der Kelche, Monstranzen, des baren Geldes und der Schuldbriefe; Patrone zogen eigenmächtig Kirchengüter ein. Die Landstände nahmen 1540 die „märkische Kirchenordnung“ an, und noch in demselben Jahre begann der erste Generalsuperintendent der Mark Jakob Stratner, der Rechtsgelehrte Johann Weinlöben und ein Kommissar des Bischofs zu Brandenburg die Kirchenvisitation, welche 2 Jahre dauerte. Das Visitationsprotokoll Barnimscher Dörfer in der Umgebung Berlins enthält auch die Aufzeichnung der Visitation zu Pankow: [4]

„Pankow, ist itzo Pfarrer Er. Johann Moller, Collatores (Patrone) die rehte zu Berlin und Spando, hat 1 Kelch, 1 monstrantzen, 1 pacem, hat LXXX Communikanten, tregt das Opfer des Jar bei XL gr (Groschen), hat ein Pfarrhaus, dotzu gehorn IIII hufen. Wan die ausgethan, tragen sie II W (Wispel) halb rocken halb hafern, hat III Wiesen, hat kabelholtz, XXIIII gr vom Wedding, gibt der Rath zu Berlin, hat XXXVIII hufen vor diesem Dorffe, hat die Pfarr von jeder Hufen ein Scheffel, 1 Schock pundstroh vor des Wachs. Kuster hat ein Kusterhaus, XXXII scheffel jelich scheffelkorn eitel roggen, II brot aush jedem hause, II Eier von einer hufen, II gr gotshaus, II gr 1 mahlzeit der pharrer.

Gotshaus hat sechs morgen lands, VI schock hauptsumma hat peter koldaw, burger aus Berlin, aus diesem gotshaus bekommen, sol jerlich 24 gr Zins geben, ist ins ratsbuch vorschrieben (eingetragen), II Schock hauptsumma Andreas schreck zu Berlin, ists 4 Jahr schuldigt gewesen, gibt kein Zins, ist nicht vorschrieben, II Schockthewes Dene zu Pankow, gibt nicht Zins; hat noch bish in VI schock bargeld in der kirchen liegen. Diese Pfarr hat ein filial zu Schönhausen.“

Das Visitationsprotokoll ist ein wertvolles Seitenstück zum Landbuch Carls IV. Dort die Aufzeichnung des weltlichen Besitzes und hier die Ergänzung, die Mitteilungen über die kirchlichen Güter. Das Protokoll ist in großen Zügen verfaßt, knapp und kurz, wie es durch die Kürze der Zeit und den enormen Umfang der zu bewältigenden Arbeit wohl geboten war. Ueber die Stolgebühren und manche kleine Einnahmen ist man hinweggegangen; um diese war das Kirchenregiment wohl auch nicht besorgt, da dieselben jederzeit festgestellt werden konnten und ein Verlust der Kirche nicht zu befürchten war. Aufzeichnungen hierüber begegnen wir in späterer Zeit. Die aufgeführten Abgaben an den Pfarrer und Küster sind nicht neu bestimmt, sondern entsprechen der früheren Zeit. Zum erstenmal wird (korr.: werden) hier im Protokoll der Küster und das Küstergehöft erwähnt. Sicherlich hat nicht die Reformation erst beides geschaffen, dazu waren die Bauerngemeinden damals viel zu arm; dieses Amt und Haus hatte seine Begründung gewiß gleichzeitig mit der Einrichtung des Pfarramtes im Ort. Merkwürdig ist der verhältnismäßig große Barbesitz der Kirche, welcher 16 Schock Groschen beträgt. Dieses Vermögen ist wohl durch die Pachtverträge der 6 Morgen Kirchenacker, welche eine Dotation aus der Entstehungszeit der Kirche waren, und aus Opfern und Liebesgaben bestanden. Der Pfarrer Moller bezog nach diesem Protokoll aus Pankow das Abendmahlsopfer mit etwa 40 Groschen, den Ertrag von 4 Hufen Pfarrland, von 38 Hufen Gemeindeland – also auch von den 4 freien Gutshufen – zusammen 38 Scheffel Getreide und 38 Schock Bundstroh und vom Magistrat zu Berlin 24 Groschen für die Seelsorge auf dem Wedding. Der Küster hat Anrecht auf 32 Scheffel Getreide entsprechend den Gemeindehufen, mit Ausnahme der 6 freien Gutshufen, auch 2 Brote aus jedem Haus und 2 Eier von jeder Hufe; außerdem 2 Groschen jährlich aus der Kirchenkasse und zwei Groschen und eine Mittagsmahlzeit vom Pfarrer. Land hatte die Küsterei nicht.

[1] Heidemann, Reformation.

[2] R. C. I 8, 295

[3] R. C. III 3, 471

[4] R. C. A. 11, 477

Folge 12

Das war ein schmales Einkommen für Pfarrer und Küster, welches sich allerdings um die Hufenabgaben des kleineren Filials Schönhausen und um die freilich geringen Gebühren bei den seltenen Amtshandlungen vermehrte. Wir werden später hierauf zurückkommen. Dem Pfarrer wurde es obendrein oft schwer, die ihm zustehenden Einnahmen zu erhalten: das geht aus dem Visitationsprotokoll[1] von Schönhausen hervor, in dem es heißt: „Auch hat der Pfarrer zu Pankow geclagt, das ime Christoffel barfuß (Patron und Besitzer des Rittergutes Schönhausen) den halben Wiesenwachs abgezogen und gebeten im dene wider zuzueignen.“ Es ging ihm wie der Kirche, welche nach dem Protokoll mit ihrer Zinseinziehung ebenfalls schlechte Erfahrungen machte.

Ein zweites Visitationsprotokoll haben wir aus dem Jahre 1574,[2] aus der Amtszeit des Pfarrers Zimmermann, welches bei sonst wörtlicher Uebereinstimmung in einigen Mitteilungen von dem Protokoll aus dem Jahre 1540 abweicht. Es nennt unter den Besitzteilen die Monstranz aus Kupfer, für die Pfarre einen Garten, für diKirche eine Wiese, welche Simon Stromann für jährlich 2 Groschen gepachtet hat, und den Bierzeitenpfennig. Dagegen fehlt jede Erwähnung eines Barvermögens der Kirche. Es schließt mit einer eigenartigen Anordnung des Visitators: „Es sollen hinfuro die Bauern zu Pankow nichts mehr denn 2 Tunnen Bier bei Pflügung der 6 Morhen Landes und Abbringung des Korns zu fordern haben und eine Tunne zum Dreschen, aber das Bier auf dem Palmtag soll gar abgethan sein und so die Gotteshausleute darüber solches ausgeben wurden, sollen sie es der Vorstand.“ Bei der Beackerung der 6 Morgen Kirchenland, welche die Bauern ohne Lohn zu verrichten hatten, wurde die Verpflegung der Arbeitenden an Getränken aus der Kirchenkasse bezahlt. Offenbar wurde die Grenze des Erlaubten manchmal überschritten und daher die Anordnung getroffen, daß in diesem Fall die Kirchenvorsteher, welche zwei Bauern waren, die Mehrunkosten tragen sollten. Der besondere Trunk am Palmsonntag wird ganz abgestellt. Das muß ein merkwürdiger, mittelalterlicher Brauch gewesen sein, daß den Bauern am Palmsonntag. An der Schwelle der Karwoche, von der Kirche „eine Tunne Bier“ gegeben wurde.

Derselbe Grund, welcher 1540 die Visitation veranlaßte, bestimmte wohl die Regierung, auch die wertvollen Monstranzen, welche im evangelischen Gottesdienst keine Verwendung mehr fanden, einzuziehen.

Am 8. August 1540 übergaben die Visitatoren den Silberbeamten des Kurfürsten die Monstranz unserer Kirche, die Urkunde lautet:[3]

„Zu wissen, das die verordneten Visitatoren des Churfürstenthumbs der Mark zu Brandenburgk Mittwoch nach Assumptionis Marie des XL. Jars (18. August 1540)unsres gnedigsten herrn des Churfürsten zu Brandenburgk Sylberknechten volgendt kirchensilber Stückweißüberantwortet und zugewogen. Eyn Monstrantz von Bankow wigt Sybnthalb Mark, Syben lott.“

Eine zweite wertlosere Monstranz aus Kupfer hat die Kirche behalten, welche als Altarkreuz weiter in der Kirche Verwendung fand, wie ein Visitationsprotokoll von 1574 und Pfarrer Ideler 1716 in seiner Designation angibt. Die Kurfürsten mußten zu dem Einziehen der wertvollen Monstranzen als Lehnsherren doch wohl berechtigt gewesen sein, freilich haben sie, durch Rechtserkenntnis gezwungen, dieselben manchmal zurückgegeben, so z. B. der Klosterkirche zu Berlin. Wie wir schon früher sahen, nahmen sie der Kirche in der Mark gegenüber eine besondere Stellung ein. Friedrich II. erwarb 1447 das Recht, die Bistümer Brandenburg und Havelberg mit ihm genehmen Persönlichkeiten zu besetzen, und Joachim I. fügte diesem Recht 1514 das Patronatsrecht über die Domkapitel dieser Bistümer und das Recht, den Domprobst zu ernennen hinzu. Die Hohenzollern hatten so die bischöfliche und die geistliche Gewalt in der Mark völlig in ein Abhängigkeitsverhältnis von der weltlichen Herrschaft gebracht.[4]

Die Reformation fand im Augsburger Religionsfrieden auf dem Reichstage zu Augsburg am 25. September 1555 ihren Abschluß. „Niemand dürfe wegen des Ausburgischen Bekenntnisses angegriffen werden,“ so bestimmte die Versammlung der Stände und Frürsten. Der Sieg des Lutherischen Glaubens wurde im kommenden Jahr in den lutherischen Landen gefeiert. Unsere zweite alte Kirchenglocke, welche die Jahreszahl 1556 trägt, läutete bei dem Sieges- und Friedensfest unserer Gemeinde zum erstenmal; sie ist ein Dankopfer der Gemeinde gewesen und sollte für alle Zeiten ein Denkmal der Reformation bleiben.

Die kirchliche Verbindung unserer Gemeinde mit Bernauwurde durch die Reformation gelöst und Pankow, wie alle nahen Dörfer um Berlin, der Stadtsuperintendentur Berlin unterstellt, welche vom Pfarrer der Nikolaikirche ausgeübt wurde. Pankow gehört seit dieser Zeit kirchlich zu Berlin. Darum führt noch heute unsere Superintendentur in ihrer Bezeichnung Berlin Land II den Namen Berlins. Die Stadtsuperintendentur wurde im Anfang des 19. Jahrhunderts in die Superintendentur der Stadtgemeinden und Landgemeinden wiederum in zwei Verwaltungsbezirke.

Während so das Ringen um Gottes Wort und den glauben sich vollzog und das Innenleben, befreit von dem Druck der katholischen Kirche, in neue lichtvolle Bahnen einlenkte, waren in der Stille bedeutsame Veränderungen des irdischen Besitzes in unserem Ort vor sich gegangen.

Mit dem Tode des Kurfürsten Johann Cicero 1496, dessen Hang zum Vogelfang der Nachfolger auf dem Thron nicht geerbt hatte,war wahrscheinlich das Interesse der Hohenzollern an der kleinen idyllischen Besitzung in Pankow, dem Erkerhäuschen inmitten des Wallesgeschwunden. Sie überließen ihre Besitzung 1525 dem Dominicus Blankenfeld mit folgenden Lehnsbrief.[5]

„Wir Joachim Kurfürst bekennen und thum kundöffentlich mit diesem Brief für uns und unsere Erben und Nachkommen, daß wir unserem lieben und getreuenDiener und Hofgesindt Dominicus Blankenfeldt und seinen männlichen Erben zu ewigen Pachten gnädiglich geliehen haben, Die Stätte Raum und Grabenwallmit den vier (? unleserlich) und alles Zugehorung und Gerechtigkeit Grund und Boden die wir zum Dorf Pankow zum Besitz und eigen hatten auch allermaßen wie wir dies alles von unserem freundlichen lieben Herrn und Vater weiland Markgraf Johann Kurfürsten geerbt.“

[1] R. C., A. 11, 478

[2] Konsistorium Berlin.

[3] R. C. III, 502.

[4] Heidemann. Reformation in der Mark.

[5] St. Cop. Rep. 78, Nr. 26, Seite 197.

Folge 13

Das Erkerhaus aus Holz war dem Leibarzt Dr. Bartels zu Berlin zum Geschenk gemacht worden, welcher es auf seiner Besitzung in der Heiligen Geist-Straße an der Spree wieder errichtete.[1

Vierzehn Jahre später (1539) veräußerte die Familie Blankenfelde zwei Drittel ihrer Rechte in Pankow und allen Grundbesitz mit den halben Kirchenpatronat an den Rat zu Spandau, was der Kurfürst mit folgendem Lehnsbrief bestätigte:[2]

„Wir Joachim von Gottesgnaden Markgraf zu Brandenburg, bekennen, daß wir unseren lieben und getreuen Bürgermeistern und Rathmannen und Ihren Nachkommen unserer Stadt Spandow zwei theil am Dorffe Pankow, vor Berlin gelegen, mit seinen jährlichen Zinsen, Renten, Pächten, Diensten, Zehnden, Wassern, Wiesen, Grafungen, Hufen, Höfen, Holzungen, Byscherei, Streichern, Aeckern, gewonnen und ungewonnen, Huefnern, Cosseten samt der festen Hofstadt mit dem Walle umbfangen und anderen etlichen unerbauten Cossethenhöfen daselbst, auch binnen Zauns den ganzen Gericht, den halben Kirchenlehen, zusamt einer freien Schäferei mit ihren rechten, wie dieselben etwa vergangenen Jahren die Blankenfelde zu ihrer Zeit in Lehn empfangen, zu rechten mann-Lehen gnädiglich gelihen haben, in aller maßen wir die gemeldete zwei theil samt den angezeigten Gütern, vermöge des Kaufbriefes darüber ausgegangen von unsern lieben Hanßen Blankenfeld, Bürger in unserer Stadt Berlin, erblich erkauft, zu und an sich gebracht, welches auch derselbe Hanß Blankenfeld dem gedachten Rath alles auf seinem Behuff samt seiner ehelichen haußfrauen vor uns wie recht abgetreten hat.“

Wir kennen nicht die Veranlassung zu diesem Verkauf: doch da die Blankenfelde auch das Dorf Seegefeldt bei Spandau besaßen, so ist zu vermuten, daß der Verkauf in Pankow mit Regulierungen ihrer Besitzungen zusammenhing. Der magistrat zu Spandau hatte in diesem Kauf das halbe Patronat unserer Kirche 1539 erworben, wie es auch das Visitationsprotokoll von 1540 angibt. Das dritte Drittel des Besitzes an Pankow blieb der Familie Blankenfelde noch: jedoch erwarb es 1572 Simon Wellmann zu Berlin für 600 Taler.[3] 1578 kaufte derselbe Wellmann vom Magistrat zu Spandau das Gut mit allen Rechten und Zugehörigen für 2600 Gulden wieder zurück, so daß der ganze Besitztum in seiner Hand wieder vereinigt war.[4] Noch in demselben Jahrhundert ging das Gut wieder in den Besitz der familie Blankenfelde über

Diese Veränderungen im Besitz betrafen jedoch nur das Lehnschulzengut und die kleine Hohenzollernbesitzung mit ihren Rechten und dem Patronat, aber nicht das Belehungsrecht des Kurfürsten und das Besitzrecht des magistrats zu Berlin und Kölln. Aber auch hierin trat in diesem Jahrhundert eine bedeutsame Aenderung ein. Seit 1370 flossen infolge Verpfändung des Ortes die Abgaben für den Landesherrn in die Kasse der beiden Magistrate. An den Einnahmen unseres Ortes hatte Berlin 2/3, Kölln 1/3 Anteil. Zwischen beiden Räten bestanden nun schon lange Reibereien. Kölln beschuldigte Berlin, daß es bei der Verteilung der Erträge von den Dörfern, welche sie gemeinsam besaßen, übervorteilt würde, und drang auf gerichtliche Trennung der Besitzteile.Das führte 1543 zum Vergleich,[5] in dessen Protokoll es heißt:

„Hinwiderumb haben die Herren des Raths zu Coln iren dritten Teil und vormeinte Zusprach und gerechtigkeit an der berlinischen Seiten allenthalben am Buckshagen und in den dorffern Stralow Rosenfeldt P a n k o w Blankenborgh und Reinickendorff, Pauren, Hufen, Höfen, kornpacht, gelt und wasserzinsen,Zehnden, diensten, Holzungen, wassern, weyden u. s. f. hinfurder abzustehen und nichts mehr an der Berlinischen seyten und dorffern zu thun noch zu schaffen haben sollen.“

Wenn dieser Vertrag auch nichts in der Art und Höhe der Abgaben des Ortes änderte, so war doch das Rechtsverhältnis dahin gewandelt, daß das Dorf Pankow seit1543 nur noch Berlin gehörte. Am 25. Mai 1548 erwarb nun der Kurfürst Joachim II, vom Rat zu Berlin für 8400 Gulden „außer Besitzteilen in der Heide zu Spandau und den Plotcen Sehe (Plötzensee) alle Anteile des Rats an den Dörfern Berkholtz Pankow und Blankenburg mit aller und jeder zugehorungen zurück.[6] Wir können nicht entscheiden, ob bei diesem Rückkauf der dritte Teil, welchen Kölln besessen hatte, nicht mit eingegriffen war; es wird berichtet, daß der Kurfürst mit dem Rat von Berlin im Prozeß lag, vielleicht wegen dieser Rückkäufe. Der Erfolg war, daß der dritte Köllner Anteil an Pankow erst 1549 vom Rat zu Berlin auf den Kurfürsten überging.[7]

So war der Kurfürst wieder im Besitz der Einnahmen unseres Ortes, wie sie die Markgrafen vor 1370 besessen hatten.

Der Rückkauf des dritten Anteils war aber in anderer Beziehung von höchster Wichtigkeit. Indem Berlin alle Rechte an den Kurfürsten abtrat, erhielt es von diesem ein D r i t t e l d e r L e h n s h e r r l i c h k e i t ü b e r P a n k o w zugesprochen. Wir haben nur eine verkürzte Abschrift des Kaufbriefes, aus dem die Verleihung des Lehensrechtes hervorgeht, sie lautet:[8]

„Kaufbrief darin der Kurfürst ein drittel Teil an Pankow und Blankenfelde, so hierbevor der Rath von Berlin gehabt und an Kurfürst Gnaden verkauft, so hinwiederum den Blankenfeldern verkauft doch mit dieser Begnadung, daß der Rath von Berlin dominus foedi sein und diese Lehen zu verleihen haben soll.“

Seit 1549 war also neben dem Kurfürsten der Rat von Berlin ein drittel Teil Lehnsherr über Pankow. Jede Belehnung mit einem Hof oder Recht in unserem Ort mußte von nun an zu 2/3 vom Landesherren, 1/3 vom Magistrat Berlins erfolgen. Dieses Lehnsrecht ist auch tatsächlich bis zur Aufhebung der Lehnsuntertänigkeit 1810 vom Magistrat ausgeübr worden. Der kaufkontrakt, welchen 1680 von Grumbkow bei der Erwerbung des Lehnschulzengutes zu Pankow schloß, lautet am Schluß: „Weil auch das Dorf Pankow ein wiederkäufliches Lehen ist, davon 2 Teile zu hiesiger kurfürstlicher Lehnskanzlei, ein Teil aber beim Magistrat der Stadt Berlin zu Lehen geht, so will der Herr Käufer den Konsens sich selbst auf seine Kosten zu beschaffen bemüht sein.“[9] Auch wird dem Simon Wellmann vom Magistrat 1572 ein Lehnsbrief ausgestellt, in dem es ausdrücklich heißt: „Und wir, die Lehnsherren, erlauben und vergönnen gemelten Blankenfelde solches, konsentieren und bewilligen auch denselben Wiederverkauf in allen Punkten.“ Mit diesem Dritteil Lehnsrecht war der Anteil an der Belehnungsgebühr, welche gewöhnlich 2 % des Kaufpreises betrug, für den Magistrat verknüpft. So erhielt Berlin für den Verlust an Einnahmen aus unserem Dorf durch Abtretung des Köllnischen dritten Teiles einen Ersatz an Einnahmen aus dem Belehnungsrecht. Den von Berlin 1549 erworbenen Einnahmeanteil der Stadt Kölln gab Joachim in demselben Jahr der Familie Blankenfelde, [10] welche diese Einnahme 1572 bis zum Wiedererwerb des ganzen Gutes an Simon Wellmann veräußerten.[11] Durch diese der Familie Blankenfelde erwiesene Huld wuchs das Recht und die Einnahme des Gutes. Der Gutsherr bezog von da an den Zehnt, den Grundzins und das Kaufgeld der Höfe.

Bei den Wiederkauf der Anteile Berlins und Köllns an Pankow war das Patronatsrecht Berlins noch nicht erloschen. Obwohl die Familie Blankenfelde das ganze Gut um 1600 wieder besaß, werden in einer Matrikel von 1600 (Konsistorium Berlin) als Collatores, d. h. Patrone noch der Rat von Berlin und Spandau und die Blankenfelde genannt. Infolge der vielen Besitzänderungen in diesem Jahrhundert sind die Patronatsverhältnisse in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht klar. Die folgenden Besitzer des Lehnschulzengutes dagegen werden nicht mehr mit dem halben, sondern mit dem ganzen Kirchlehen belehnt.

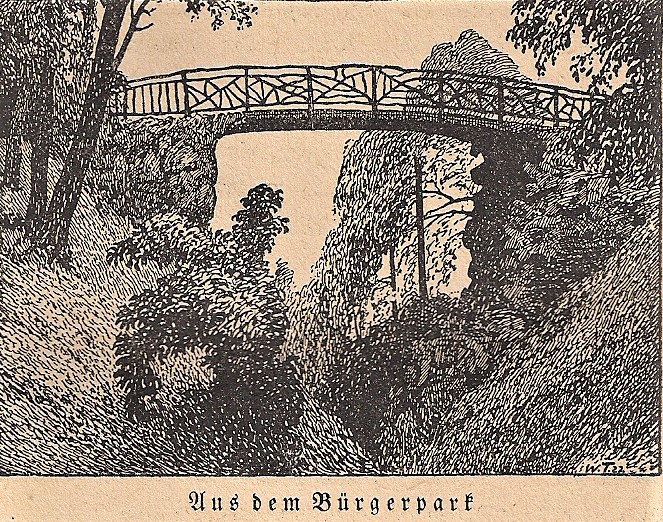

Noch eine Belehnung mit Besitz in Pankow, welche Interesse hat, ist uns aus diesem Jahrhundert bekannt, sie betrifft die Familie Brietzke. Eggert Brietzke starb 1527 und seine Söhne leisteten den Lehnseid.[12] Diese Familie war reich begütert. Sie hatte Besitzungen in Rudow und Teltow,[13] in Wulkersdorf, Wendisch-Gothkow, Schönhagen, langenwische und Jemlin.[14] 1542 wird nun diese Familie mit weiteren Besitzungen in Pankow belehnt[15],und zwar mit 15½ Hufen, einem Viertel am Gericht und mit einer W a s s e r m ü h l e, b e l e g e n i m D o r f. Hier wird zum erstenmal die Wassermühle erwähnt, welche bis 1839 an der Panke, in heutigen Bürgerpark, lag, welche in späterer Zeit und vielleicht auch schon damals ein bedeutendes Industriewerk, eine Papiermühle, war und bisweilen gegen 60 Arbeiter beschäftigte. 1750 besaß diese Mühle Michael Schwiegerlink,[16] später Pickerin, 1825 brannte sie ab und wurde, von neuem wieder erbaut, 1839 durch die durch plötzliche starke Gewitterregen angeschwollene Panke zerstört.

[1] Peter Hafft. R. C. IV Seite 75

[2] St. Cop. R.78, 35. R. C. Suppl. I 355.

[3] Rathaus Berlin „Dörfer und Ländereien“. Seite 243

[4] Rathaus Berlin „Dörfer und Ländereien“. Seite 245

[5] Rathaus Berlin. Archiv XI,105.

[6] Stadtarchiv.

[7] R. B. „Dörfer und Ländereien“, Seite 210

[8] R. B. „Dörfer und Ländereien“, Seite 210

[9] Rathaus Berlin, „Dörfer und Ländereien“.

[10] Ebenda Seite 243.

[11] Ebenda Seite 210.

[12] St. Cop. Nr. 34.

[13] Cop. R.78. 42.

[14] Cop. R. 78, 35.

[15] Cop. R. 78, 35.

[16] Kirchenbuch.

Was war Pankow am Ende dieses gewaltigen Jahrhunderts? Ein Dorf reicher Besitzer, aber rechnen wir den Hufenbesitz des Gutes, der Familie Krusemark, der Brietzke und der Pfarre zusammen, so ergibt sich der Schluß, daß nur eine kleine Hufenzahl den Bauern geblieben war. Die 12 Bauernhöfe und 15 Kossätenhöfe, welche 1624 das Schoßregister der Zahl nach angibt, waren zum großen Teil wüst und zerfallen und im Besitz der Berliner, so hatte z. B. Krusemark vier wüste Höfe übernommen, und das Visitationsprotokoll sagt, daß der Bauer thewes Dene seinen Zins nicht zahlen kann. Der Bauernstand war verfallen und verarmt.

Die Pfarrer des Jahrhunderts der Reformation waren Johann Moller, dessen Todesjahr wir nicht kennen, Zimmermann, Andreas Kornemann, gestorben 1596, und Andreas Kurtzmann, gestorben 1600.

Folge 14

1600 – 1700

Wenden wir uns dem Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges zu, so vermuten wir von vornherein, daß auch über unseren Ort Plünderung und Verwüstung kam(en). Die Mark hat in den Jahren 1620-28 schwer gelitten. Brandenburg war zu schwach, um sich Feinden gegenüber halten zu können; es war deshalb Freunden und Feinden win willkommener Ruheplatz. Die Mark wurde ausgesogen. Dänische Truppen hatten mit den wilden Scharen Mansfelds vereint hier schrecklich gewirtschaftet, beliebig Steuern erhoben und gebrandschatzt. Da kam die kaiserliche Armee unter Wallenstein, vertrieb die Mannsfelder und Dänen und machte sich in der Mark ein bequemes Lager; diese Regimenter waren als Peiniger und Bedrücker gefürchtet. Wallenstein hat um 1627 im Kreise mit seinen Horden furchtbar gehaust. Auch in unserem Ort war gewiß Einquartierung, Bedrückung und Erpressung an der Tagesordnung. Der Kurfürst Georg Wilhelm war gezwungen, dem damals allmächtigen Wallenstein alle Forderungen zu bewilligen; er übernahm seine Bewirtung und hielt den ganzen Troß desselben frei. Drei Jahre blieben die kaiserlichen Truppen in der Mark (1626-28), denn Wallenstein rüstete sich zu dem für ihn so verhängnisvollen Zug nach Stralsund. Man fürchtete im geheimen, daß er, der Mecklenburg schon in der Tasche hatte, Brandenburg an sich reißen würde. Das kleine Berlin – es zählte damals 10 000 Einwohner in 1209 Wohnhäusern – nahm am 22. Juni 1628 Wallenstein selbst als gefürchteten Gast auf. Ein glänzender Einzug wurde ihm bereitet. Auch die Einwohner Pankows mögen nach Berlin geeilt sein, um diesen Heerführer auf weißem Roß, begleitet von 30 Fürsten und Grafen und einem Gefolge von 1500 Köpfen zum Stralauer Tor einreiten zu sehen. Am 23. Juni zog er, an Pankow vorüber, seinen Truppen nach Eberswalde nach.

Auch Gustav Adolf soll auf dem Wege nach Spandau durch Pankow gekommen sein.

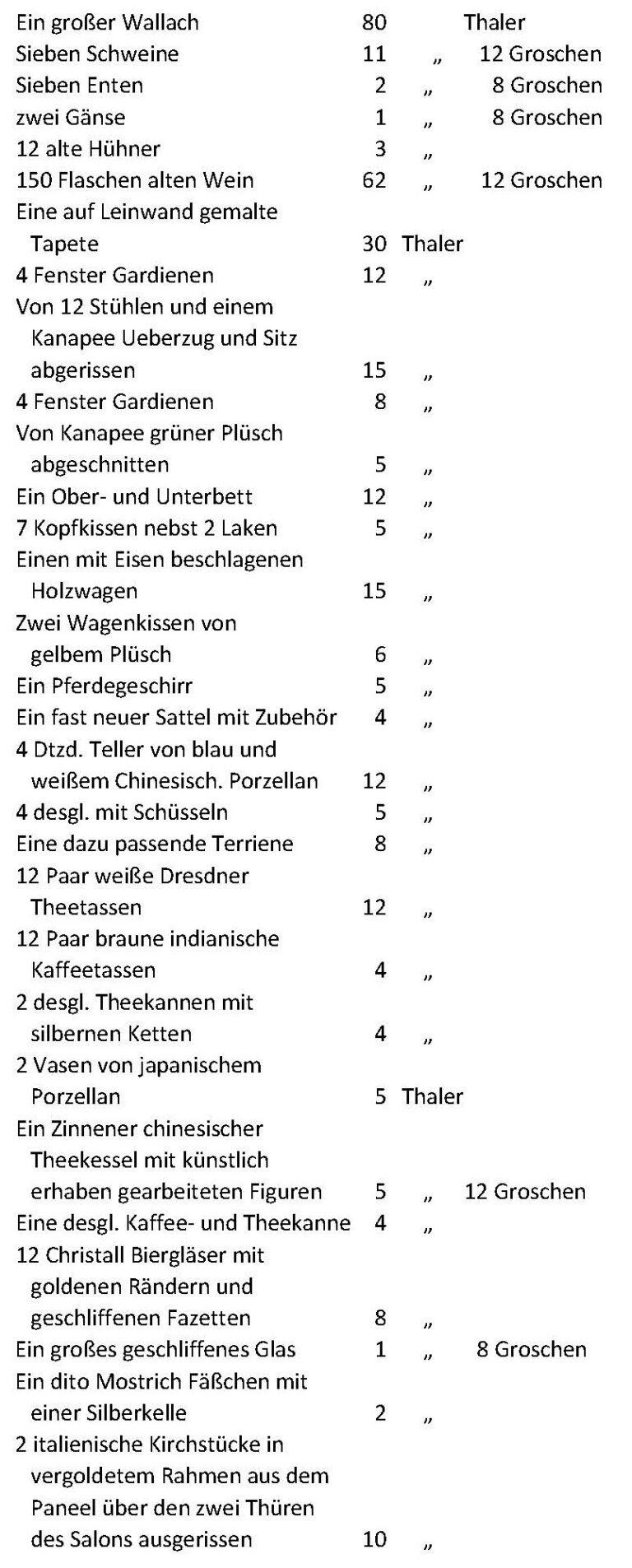

Die Not wurde immer größer. 1632 zog der schrecklichste Feind, die Pest, ein. Der Landreiter berichtet nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges aus dem Jahre 1652, daß die Hälfte der Bewohner unseres Kreises entflohen oder umgekommen war, die Felder lagen verwüstet, Dornen und Disteln hatten überall die Herrschaft angetreten. Unser Ort hatte manchen Sturm schon erlebt, aber so schwere Schläge und so tiefe Wunden hatte der Bauernstand noch in keinem Jahrhundert empfangen. Man lese den Revisionsbericht der Dörfer unseres Kreises vom7. Mai1696, welcher den Zustand unseres Dorfes fünfzig jahre nach dem Friedensschluß schildert. Noch nach einem halben Jahrhundert sind vier Bauernhöfe und acht Kossätenhöfe zerfallen, wüst, unbesetzt, Bauern können ihre Abgaben nicht mehr zahlen und werden Kossäten, Kossäten müssen in das Tagelöhnerhaus auf das Gut ziehen, und der Schäfer nutzt einen Kossätenhof, damit dieser nicht noch mehr zerfällt. Von 15 Kossätenhöfen sind 8 wüst und nur 3 von Kossäten besetzt. Der Kaufkontrakt zwischen Amtsrat Weise und Geheimen Tat Grumbkow 1680 enthält die traurige Tatsache, daß drei bauern ihre Pächte noch schulden, daß drei Kossäten je 44 Taler Kaufpreis schuldig sind, und daß der Gutsherr ihnen Pferde und Kühe samt einer Hufe Sommer- und Wintersaat hat geben müssen. Ferner lesen wir im Kaufkontrakt von 1690 zwischen den Grumbkowschen Erben und dem Kurfürsten, daß drei Bauernhöfe und acht Kossätenhöfe noch wüst und unbesetzt sind, und nur drei Kossätenhöfe Besitzer haben. Welch ein trauriges Bild unseres Ortes schaut uns hier an, und wie mag es erst fünfzig Jahre früher im Ort gewesen sein.

Der Revisionsbericht[1] lautet:

Pankow soll haben 38 Hufen

12 Hüfner

15 Kossäten

1 Schmied

1 Hirt

Hufen.

2 Christoph Müller wohnt auf einer Kossätenstelle

2 Michel Schaum auf Bartel Meyers Hof

2 Peter Ohm

2 Peter Krafft wohnt auf einer Kossätenstelle

2 Der Krüger Bartel Zernikow, die dritte Hufe hat Adam Schwitzke

2 Peter Wartenberg

2 Martin Puhlmann wohnt auf einer Kossätenstelle

2½ Adam Schwitzke

4 Matthes Meyer

2 Martin Liedemit

3 Martin Grunow

4 Martin Schaum

3½ Martin Zwarg

3 Jürgen Liebnitz

1 Zu Michel Schaums 4 Hufengut hat der Schäfer unterm Pflug.

Bewohnte Kossäten sind

- Hans Külige.

- Andreß Göris.

- Albrecht Knopf.

- Henry Noah.

- Herr Stoßius.

- Barthel Lafosse.

- David Illlarie.

Wüste Kossäten sind

- Worauf Martin Puhlmann.

- Der Bauer Christoph Müller.

- Peter Krafft.

- Martin Lindemit. Diese 4 Bauern wohnen auf Kossätenstellen.

- Jürgen Dreyers nutzet Jürgen Liebnitz.

- Andres Schmidt hat Christoph Müller.

- Matthes Mohrmann wüste Hof soll der Schäfer nutzen.

- Auch Tewes Wernicke genannt, ist in den Garten gezogen.

In diesen Bericht ist das Gut nicht mit aufgenommen, auch ist nicht berücksichtigt, ob die Hufen zum Hof gehörig oder nur Pacht sind; denn nach dieser Angabe bleiben nur 4 Hufen übrig, was für die Pfarre und das Gut nicht ausreicht.

Die unter4, 6 und 7 genannten Kossäten waren französische Einwanderer. Der große Kurfürst hatte den um ihres Glaubens willen aus Frankreich geflüchteten Hugenotten sein Land 1685 geöffnet und den Landleuten unter ihnen verlassene sogen. wüste Kossätenhöfe angewiesen. – Auch Pankow hatte an diesem großen Liebeswerk Anteil. So hatten in Pankow David Illarie, Barthel Lafosse, Henry Noah oder Noé, Jacob Siergen 1695 je einen Kossätenhof gemietet.[2]

Der vom Landreiter Nr. 5 genannte „Herr Stoßius“ war der Amtshauptmann von Nieder-Schönhausen von Stosch, welcher den Kossätenhof, den heutigen Amalienpark, 1691 innehatte.[3]

Im Pfarramt folgten dem Pfarrer Jeremias Wittkenius 1600–1624 die Nachfolger schnell aufeinander. Joachim Fuchs 1624–26, Sebastian Hein 1626–28, Martin Langhorst 1628–50, Christopf Beccig 1650 zum erstenmal,Daniel Bernhardi 1650–54, Christopf Beccig 1654–63, Martin Pepusch 1663–89, Christoph Ideler 1689–1729. Also neun Pfarrer in einem Jahrhundert. Was mögen sie unter dem Druck des Dreißigjährigen Krieges und seinen schweren Folgen an Not und Entbehrung durchgemacht haben. Das Einkommen war gering und bestand zum größten Teil aus den Hufenabgaben. Aber wie oft blieb die Scheune leer, denn alle Aecker waren wüst, und die Bauern konnten das Meßkorn nicht liefern. Wie alle Dorfhäuser war auch das Pfarrhaus erbärmlich, ohne Unterkellerung, in Fachwerk erbaut, und ebenso wie die Scheune der Ausbesserung bedürftig. Da die Bauern und Kossäten über den Hand- und Spanndienst, welchen sie wöchentlich dem Gutsherren leisten mußten, schon hart seufzten, so waren sie gewiß auch wenig bereit, dem Pfarrer die notwendigen Dienste zu leisten. Pfarrer Pepusch berichtet im Kirchenbuch 1664 als ein besonderes Ereignis: „In diesem Jahr ist das Pfarrgehege zugemacht, von den Pankowschen allein, doch nicht ganz und zum Theil mit alten Stöcken, Desgleichen auch die Scheune gedeckt auf einer Seite. Die Schönhausenschen haben nur einen Tag geholfen.“[4] 1665 „neuer Torweg und Brunnenstiel.“[5]

[1] Landratsamt Niederbarnim.

[2] A. M.

[3] A. M.

[4] Kirchenbuch 1664.

[5] Kirchenbuch 1665

Folge 15